Revista Ensayos Sobre Política Económica - Características cuantitativas de los ciclos económicos en Colombia

Las expansiones de las economías se caracterizan por aumentos sostenidos del consumo de los hogares, el empleo, la inversión, entre otros indicadores, mientras que las recesiones se identifican por su contracción. La alternancia de las fases de expansión y contracción es lo que se denomina ciclo económico. Conocer la cronología y las características del ciclo económico permite conocer mejor el funcionamiento de la economía colombiana al estudiar los posibles detonantes de las recesiones, distinguir los factores coyunturales y estructurales que amplifican los choques, comprender cómo responden los hogares y empresas e incorporar lecciones para el diseño de políticas. Por lo tanto, este ESPE identifica la cronología de referencia de los ciclos económicos en Colombia; es decir, los momentos en que se presentaron fases de expansión y recesión entre 1975 y 2022 y examina el comportamiento de un número importante de variables regionales, sectoriales y agregadas, a lo largo del ciclo.

Lo más reciente

En este nuevo capítulo de Charlas BanRep se analiza la más reciente entrega de los Ensayos sobre Política Económica – ESPE, con los coordinadores de este trabajo: Luis Eduardo Arango y Juan José Ospina. En este documento identifica la cronología de referencia de los ciclos económicos en Colombia; es decir, los momentos en que se presentaron fases de expansión y recesión entre 1975 y 2022 y examina el comportamiento de un número importante de variables regionales, sectoriales y agregadas, a lo largo del ciclo.

El ESPE 110 indica que entre 1975 y 2022 la economía colombiana experimentó cuatro recesiones, un menor número que Estados Unidos y Europa en el mismo período. Las expansiones son prolongadas —121 meses en promedio— y las recesiones relativamente cortas —alrededor de 15 meses. La última expansión termina en agosto de 2022. Conozca más del documento "Características cuantitativas de los ciclos económicos en Colombia"

Resumen

Enfoque

Las expansiones de las economías se caracterizan por aumentos sostenidos del consumo de los hogares, el empleo, la inversión, entre otros indicadores, mientras que las recesiones se identifican por su contracción. La alternancia de las fases de expansión y contracción es lo que se denomina ciclo económico. Este ESPE (Ensayo Sobre Política Económica) identifica la cronología de referencia de los ciclos económicos en Colombia; es decir, los momentos en que se presentaron fases de expansión y recesión entre 1975 y 2022 y examina el comportamiento de un número importante de variables regionales, sectoriales y agregadas, a lo largo del ciclo.

Conocer la cronología y las características del ciclo económico permite conocer mejor el funcionamiento de la economía colombiana al estudiar los posibles detonantes de las recesiones, distinguir los factores coyunturales y estructurales que amplifican los choques, comprender cómo responden los hogares y empresas e incorporar lecciones para el diseño de políticas.

Contribución

Inicialmente, se establecen las fechas en que ocurrieron las expansiones y recesiones con la precisión que permite la información mensual. El documento también establece la duración promedio y amplitud de las distintas fases, el grado de difusión de los choques y la sincronización de diferentes variables con el ciclo de referencia. Describe, así mismo, el comportamiento de variables clave durante las recesiones y en los meses posteriores. Luego presenta y analiza, a lo largo del ciclo de referencia, una amplia gama de indicadores que el Banco de la República utiliza para seguir en tiempo real la evolución de la economía y apoyar las decisiones de política monetaria.

El ESPE sienta las bases metodológicas para dar continuidad a este ejercicio en el futuro y, finalmente, propone la creación del Comité de la Cronología del Ciclo Económico de Colombia (CROC). Este comité académico independiente, conformado por expertos, estaría encargado de actualizar y mantener la cronología de manera regular, siguiendo el ejemplo de instituciones similares en otros países. Su existencia favorecería la continuidad y la credibilidad del análisis de los ciclos económicos, y proporcionaría un referente objetivo tanto para la comunidad académica como para los diseñadores y ejecutores de la política económica.

El monitoreo de la estabilidad financiera, de los (des)equilibrios macroeconómicos, y del espacio para una política económica activa - inflación cerca de la meta y finanzas públicas sostenibles -, son condiciones necesarias para enfrentar con éxito futuros choques adversos.

Resultados

Entre 1975 y 2022 la economía colombiana experimentó cuatro recesiones, un menor número que Estados Unidos y Europa en el mismo período. Las expansiones son prolongadas -121 meses en promedio- y las recesiones relativamente cortas -alrededor de 15 meses. La última expansión termina en agosto de 2022.

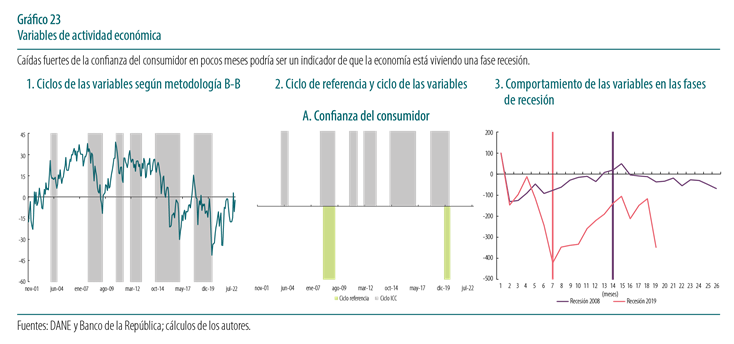

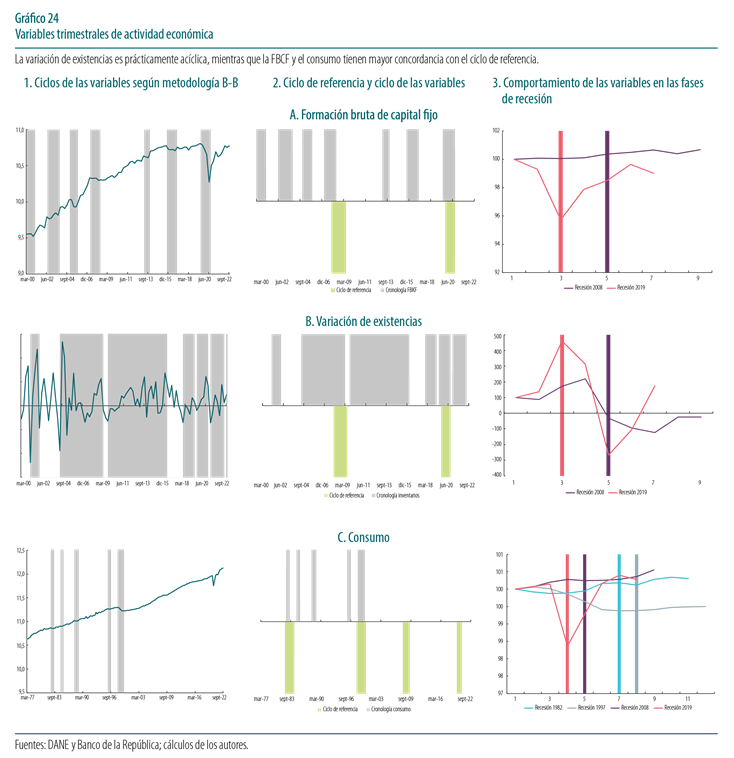

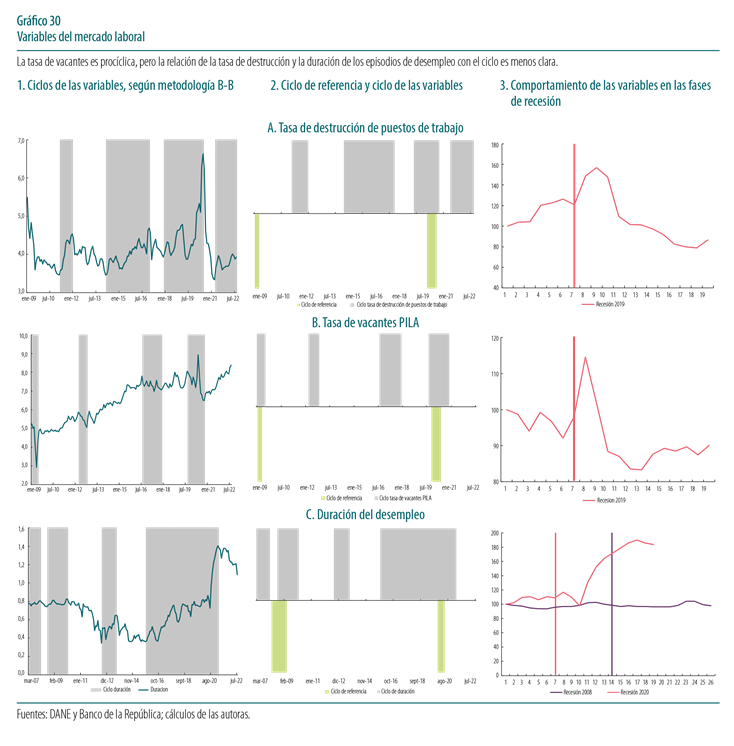

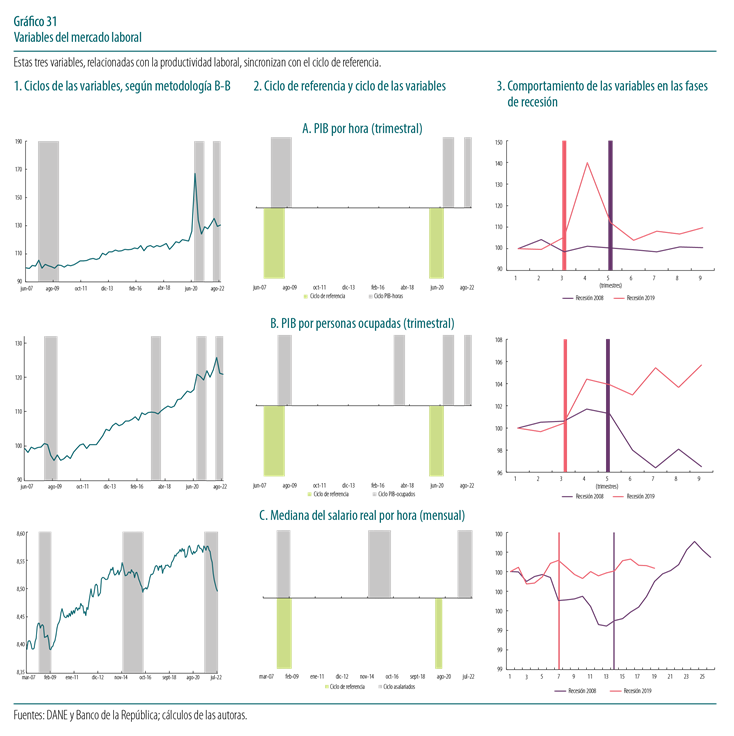

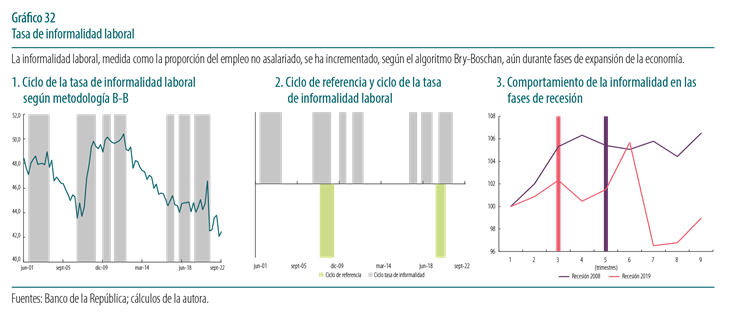

Las crisis de la deuda latinoamericana en 1982, la financiera de los países asiáticos en 1997, la crisis financiera global en 2008 y, más recientemente, las protestas sociales y el covid-19, están entre los posibles detonantes de las fases de recesión encontradas. La diversidad de causas, la situación de la economía al inicio de cada crisis, la respuesta de los agentes y de las políticas de estabilización hacen difícil identificar regularidades. Sin embargo, en las recesiones recientes se observó: caída de la inflación después de algunos meses, depreciación del peso, aumento en la percepción de riesgo, reducción del déficit en cuenta corriente y deterioro del mercado laboral. El desempleo, la informalidad, los salarios reales y la confianza del consumidor muestran una clara conexión con el ciclo. En contraste, el consumo de los hogares no registró caídas durante las recesiones.

Aunque las técnicas y los conceptos utilizados para fechar los ciclos difieren de los aplicados en el ejercicio de la política monetaria, los indicadores de actividad económica empleados para su manejo capturan adecuadamente la dinámica de la economía y señalan oportunamente el deterioro en las recesiones. Sin embargo, la metodología de este ESPE no es para la toma de decisiones en tiempo real.

Las tres recesiones más recientes dejan lecciones importantes. La de 1997 fue la más profunda y duradera, posiblemente por los fuertes desequilibrios macroeconómicos y la fragilidad financiera. En contraste, las de 2008 y 2019, que encontraron a la economía con un sistema financiero más sólido y menores desequilibrios, fueron enfrentadas con políticas contracíclicas que las hicieron más cortas y menos profundas. Hacia adelante, el monitoreo de la estabilidad financiera, de los (des)equilibrios macroeconómicos, y del espacio para una política económica activa -inflación cerca de la meta y finanzas públicas sostenibles-, son condiciones necesarias para enfrentar con éxito futuros choques adversos.

- Se agradece la asistencia de investigación de Elián David Moreno-Cuéllar y Elkin José Navas-Diago.

Introducción

La actividad económica agregada de las economías de mercado suele presentar fluctuaciones de forma sistemática; esto es, periodos en que los indicadores de producción, ingreso, inversión, consumo, empleo, salarios y productividad, por mencionar solo algunos, están en expansión y otros periodos en los que están en contracción. Conocer y comprender las características, causas y consecuencias de dichas fluctuaciones permite que los agentes económicos (firmas e individuos) ajusten sus decisiones de inversión, consumo1, precios, endeudamiento, etc., de manera óptima (Alfonso et al. (2013)). Permite, además, que académicos y analistas interpreten los hechos, confronten teorías e identifiquen las fricciones y características de la economía que amplifican o atenúan las respuestas a los choques que continuamente recibe la economía, y para que los formuladores y ejecutores de la política económica tomen decisiones que permitan estabilizar efectivamente la economía y reducir los efectos adversos de las fluctuaciones. Conocer los rasgos distintivos de los ciclos económicos podría permitir, también, en alguna medida, anticipar su ocurrencia o, al menos, algunas de sus consecuencias.

Una pregunta central en macroeconomía es: ¿cuál es el origen de las fluctuaciones económicas? En muchas ocasiones el origen son choques exógenos a la economía (por ejemplo, la crisis financiera de Estados Unidos en 2008); sin embargo, las fluctuaciones no son causadas únicamente por choques externos. Zarnowitz (1992, XV, 3) señala:

Aunque la economía siempre está expuesta y afectada por diversas perturbaciones externas, sus principales fluctuaciones no son simplemente aberraciones debidas a estos choques aleatorios. En cambio, son, en gran medida, de naturaleza endógena. Se producen interacciones y movimientos cíclicos importantes entre las siguientes variables: precios de producción, costos de insumos y ganancias; productividad e inversión; dinero, crédito y tasas de interés. Las relaciones son dinámicas e implican rezagos distribuidos y probablemente también algunas no linealidades esenciales.

En efecto, los movimientos de la economía frente a distintos choques pueden deberse a la intensidad de estos; a la respuesta óptima o subóptima de los agentes económicos; a fricciones nominales y reales que afectan el funcionamiento de los mercados y que pueden amplificar y propagar los efectos de los choques; a las condiciones en que se encuentre la economía al momento de recibirlos y, finalmente, a la respuesta de política adoptada por los gobiernos e instituciones.

Los trabajos pioneros sobre el análisis empírico de los ciclos de negocios se remontan a Burns y Mitchell (1946), quienes tuvieron como objetivos determinar las fechas de los episodios cíclicos y documentar las características empíricas de los ciclos de negocios para Estados Unidos y otras economías desarrolladas. Hoy en día en Estados Unidos el Business Cycle Dating Committee del National Bureau of Economic Research (NBER) es la institución encargada de determinar la cronología del ciclo; es decir, de identificar las fechas en que se registran los picos y valles de la actividad económica. Según esta institución, “[...] el pico es el mes en el que diversos indicadores económicos

alcanzan su nivel máximo, seguido de una caída significativa de la actividad económica. De igual manera, un valle es el mes en que, según dichos indicadores, la actividad económica alcanza un mínimo y comienza a repuntar de forma sostenida”2.

En Europa, por su parte, el Euro Area Business Cycle Dating Comittee (CEPR-EABCN) es la entidad encargada de esta tarea. España también cuenta con el Comité de Fechado del Ciclo Económico Español, creado en 2012 al amparo de la Asociación Española de Economía3. Recientemente, la Asociación Francesa de Economía creó el French Business Cycle Dating Committee, cuyo propósito es identificar los puntos de inflexión del ciclo económico de la economía francesa, establecer una cronología histórica y mantenerla actualizada.

En Colombia, desde los trabajos de Martín Maurer y María Uribe (1996) y de Alberto Melo et al. (1998), se ha tratado de establecer una cronología del ciclo económico. Escobar (2005), Rodríguez (2011), Arango et al. (2008) y Alfonso et al. (2012; Alfonso et al. (2013)) también realizaron esfuerzos posteriores en ese sentido. Sin embargo, estas iniciativas no llevaron a la consolidación de una metodología ni de un organismo que definiera sistemáticamente una cronología del ciclo económico para la economía colombiana.

El presente documento tiene tres objetivos principales dirigidos al análisis empírico de los ciclos de negocios en Colombia entre 1975 y 20224. En primer lugar, establecer una cronología o fechado de los ciclos que ha experimentado la economía colombiana en las últimas cinco décadas; esto es, determinar las fechas de ocurrencia de las fases de expansión y contracción durante ese periodo. En segundo lugar, cuantificar algunas de las características o propiedades de las fluctuaciones económicas experimentadas por Colombia, y describir el comportamiento de algunas de las principales variables de la economía durante los ciclos observados. Esta cuantificación y descripción podría resultar en la identificación de algunos hechos estilizados. Lo anterior implica el estudio de características tales como la duración promedio de expansiones y recesiones, su profundidad (amplitud) y grado de difusión, la persistencia y volatilidad de las variables en dichas fases, los comovimientos y la determinación de variables líderes (sobre todo, de las contracciones de la economía); el estudio de estas características es de carácter retrospectivo. De esta manera, nos permitirá avanzar en el conocimiento sobre el funcionamiento de nuestra economía.

La determinación de la cronología no es inmediata; en general, debe pasar un tiempo (por lo menos un año) para determinar si en algún momento reciente la economía pasó de una fase de contracción a una de expansión, o al contrario. Es decir, los puntos de quiebre o de inflexión de la economía se dictaminan cuando las fechas de dichos puntos es, prácticamente, inequívoca. En contraste, las políticas de estabilización macroeconómica (fiscal y monetaria, por ejemplo) sí requieren información sobre el ciclo económico en tiempo real o, inclusive, anticipada, para que su ejecución sea oportuna. De esta forma, el tercer objetivo de este documento es presentar y reseñar un conjunto de indicadores que utiliza el equipo técnico del Banco de la República para medir en tiempo real el estado de la actividad económica, tanto a nivel agregado como sectorial y regional, y así contrastar su comportamiento con la cronología definida a posteriori.

Como veremos a lo largo del documento, establecer una cronología que se genere de manera regular requiere del seguimiento y análisis sistemático, mediante diferentes técnicas, de un conjunto de variables e indicadores que se producen, procesan y concentran en diferentes áreas del Banco de la República y muchas otras instituciones.

Se espera que el esfuerzo que representa este ESPE contribuya a sentar las bases metodológicas que conduzcan a determinar la cronología en el futuro e impulse la iniciativa de crear un órgano académico que, al igual que en Estados Unidos, la zona del euro y algunos otros países, continúe con el análisis del ciclo, incluyendo su cronología.

El presente artículo ESPE consta de ocho secciones. En la sección 1, que amplía un poco esta introducción, se señalan aspectos generales de las fluctuaciones económicas y se precisan algunos conceptos iniciales que se usan a lo largo del documento. Reseña, también, la forma como se mide el ciclo en algunos otros países seleccionados; es decir, con qué variables y aproximaciones metodológicas. Finalmente, relata lo que se ha hecho en Colombia en materia de medición del ciclo.

La sección 2 establece las fechas de las distintas fases de contracción experimentadas por la economía colombiana y las características de las fluctuaciones económicas a lo largo de casi un siglo. Se utiliza información en frecuencia anual del producto interno bruto (PIB), el consumo total y la inversión desde 1925 hasta 2022 y se hace un breve recuento de la coyuntura económica durante las fases de recesión encontradas en Colombia. Además de documentar dichas fases en el siglo de estudio, esta sección proporciona también una primera aproximación al ciclo de referencia (cronología de referencia) que propone este documento (de 1975 a 2022) bajo el supuesto de que las recesiones que son identificadas en frecuencia anual tuvieron que ser lo suficientemente claras como para verse reflejadas también en series de frecuencia mensual.

La sección 3 tiene como propósito brindar los elementos fundamentales para establecer el ciclo de referencia en las últimas cinco décadas que estudiaremos en este artículo. Para ello, nos apoyamos en los resultados de técnicas como el algoritmo Bry-Boschan, que se explica en esta sección, aplicado no solo al PIB, en frecuencia trimestral de marzo de 1977 (véase la subsección 3.1), sino también a todas las variables disponibles en frecuencia mensual, desde enero de 1975 hasta agosto de 2022, para construir el índice de difusión acumulada (IDA) (véase la subsección 3.2). Estos cálculos terminan con 41 variables disponibles. El IDA es un indicador que muestra qué tan difundida es una contracción o una expansión de la economía en cuanto al número de variables que, en determinado momento, se están contrayendo o expandiendo. La cronología calculada a partir del IDA constituye para nosotros el ciclo de referencia.

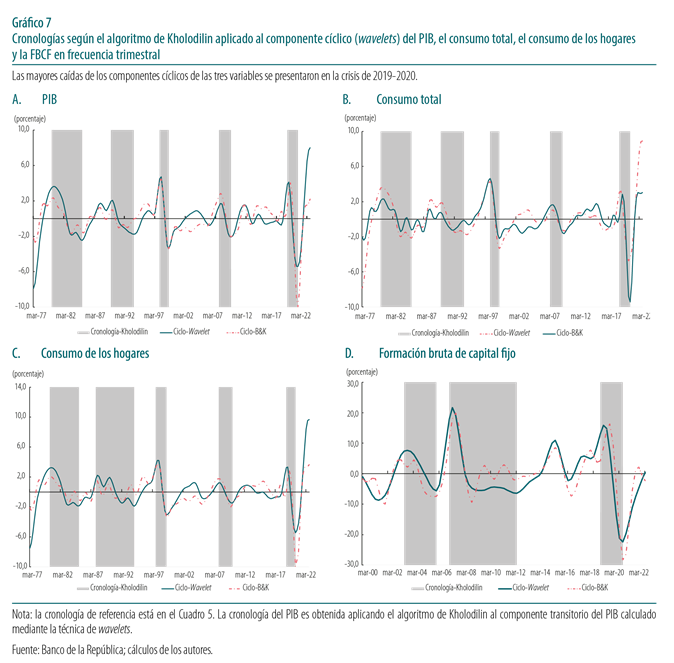

La mayor importancia que damos a la cronología derivada del IDA se explica en el buen número de variables que utiliza para su construcción, entendiendo que periodos de expansión y recesión a nivel macroeconómico deberían observarse en un gran número de variables y, adicionalmente, que dado que las diferentes contracciones pueden ser resultado de choques de origen, intensidad y duración diferentes, usar un número amplio de variables reduce la probabilidad de cometer errores tipo-1; es decir, identificar recesiones que, en realidad, no lo fueron (falsos positivos)5.

Utilizando las mismas variables del IDA, también realizamos la estimación de unos rangos de tiempo probables para la cronología, considerando que existe incertidumbre alrededor de los momentos exactos en los que se presenta un pico o un valle (véase la subsección 3.3).

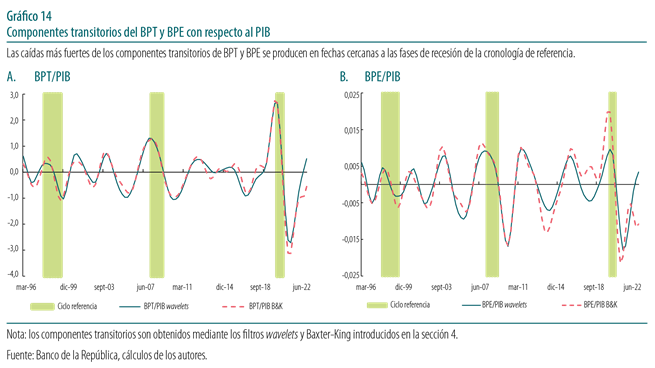

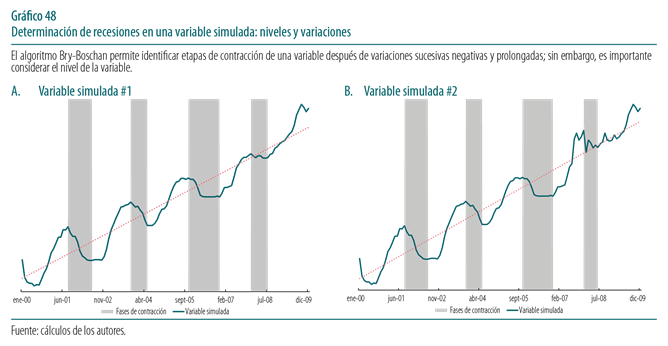

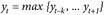

Las técnicas utilizadas en las primeras tres subsecciones de la sección 3 se enmarcan en lo que se conoce como análisis clásico de los ciclos de negocios, según el cual las variables utilizadas no se separan en sus componentes tendencial (o estructural) y cíclico, sino que se estudian en niveles, una vez removido el componente estacional, si es el caso. En este sentido, es importante señalar que, en la determinación del ciclo de referencia, las recesiones estarán definidas por una caída de las variables macroeconómicas y no por una desviación de dichas variables de forma significativa por debajo de su tendencia (enfoque de ciclos de crecimiento). Así, una variable entra en una etapa de contracción cuando su nivel comienza a reducirse por un tiempo relativamente prolongado, que es lo que busca identificar el algoritmo Bry-Boschan. Esta forma de definir las recesiones coincide con la utilizada por el NBER y otros comités de fechado de ciclo. Sin embargo, en la determinación de la cronología de referencia de este documento se utiliza también información de los ciclos de crecimiento6, donde se analiza el componente cíclico de las series del PIB, el consumo total, el consumo de los hogares y la formación bruta de capital, obtenido mediante los filtros de wavelets y Baxter-King, que sirven como soporte para corroborar que los periodos de recesión identificados con el análisis clásico también se ven reflejados en los ciclos de crecimiento; es decir, en niveles relativamente bajos de las variables. Como se muestra en el Gráfico 6, las recesiones identificadas con el enfoque clásico coinciden con periodos en los que la economía estuvo operando con excesos de capacidad, de tal suerte que la aplicación de la heurística empleada en este documento para determinar el ciclo de referencia (Gráfico 1), junto con el algoritmo Bry-Boschan, a un amplio número de variables, resultan en una cronología en la que no hay una contradicción entre lo que indican las variaciones y lo que señalan los niveles de las variables.

El Diagrama 1 resume la ruta heurística que guía la determinación del ciclo de referencia en las secciones 2 y 3, anteriormente explicadas. En síntesis, los datos de largo plazo nos permiten identificar periodos de recesión para momentos en los que las variables no están disponibles en frecuencias más altas, antes de 1980 (sección 2). Las contracciones de los agregados macroeconómicos en cifras anuales identificados en la sección 2 son señales claras de contracciones profundas. La aplicación de la metodología a variables en frecuencia trimestral busca identificar posibles periodos de recesión en más alta frecuencia (subsección 3.1). Luego, la aplicación del algoritmo de Bry-Boschan a un conjunto amplio de series con frecuencia mensual busca determinar fechas más precisas para el comienzo y final de las etapas de contracción y de expansión (subsección 3.2). Finalmente, la metodología de los ciclos de crecimiento se utiliza para corroborar que la metodología de ciclos muestra periodos de recesión que coinciden con momentos del ciclo en el que las variables principales de la economía estaban en niveles bajos.

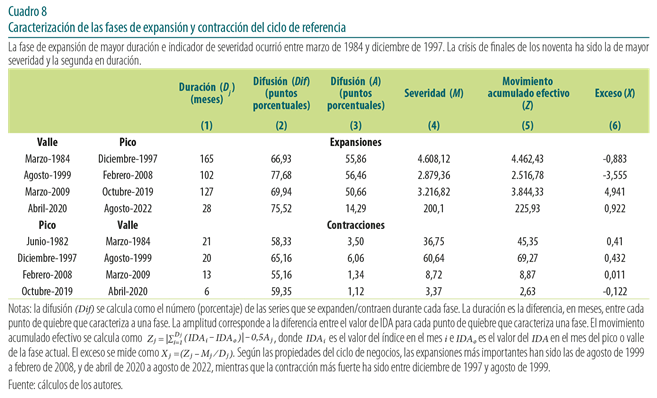

Una vez definido el ciclo de referencia, la sección 3 finaliza calculando las propiedades básicas de los ciclos de negocios en Colombia; esto es, su amplitud, duración y asimetría. El ciclo de referencia es utilizado en las secciones posteriores para estudiar el comportamiento de diferentes indicadores y variables agregadas, sectoriales y regionales durante las diferentes fases de expansión y contracción de dicha cronología.

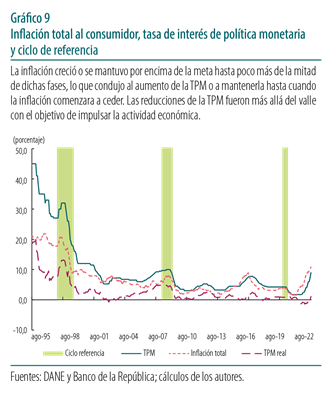

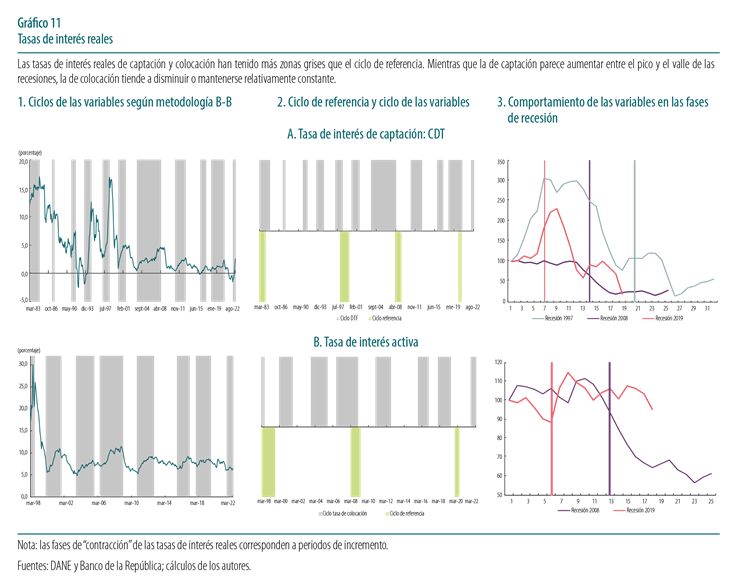

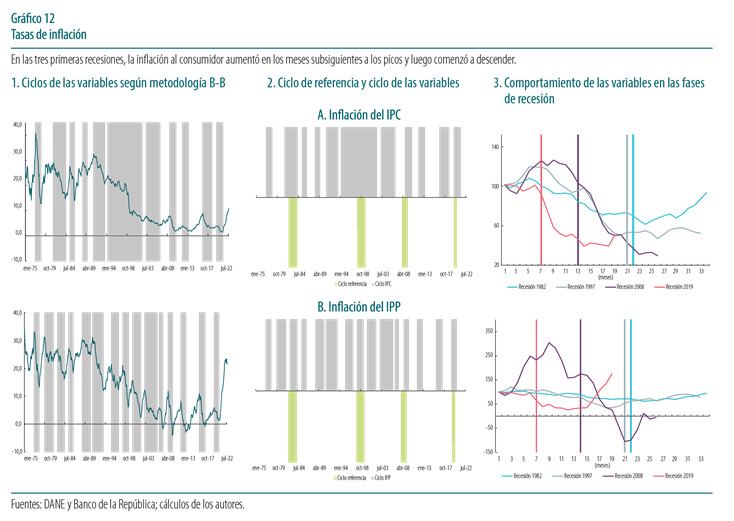

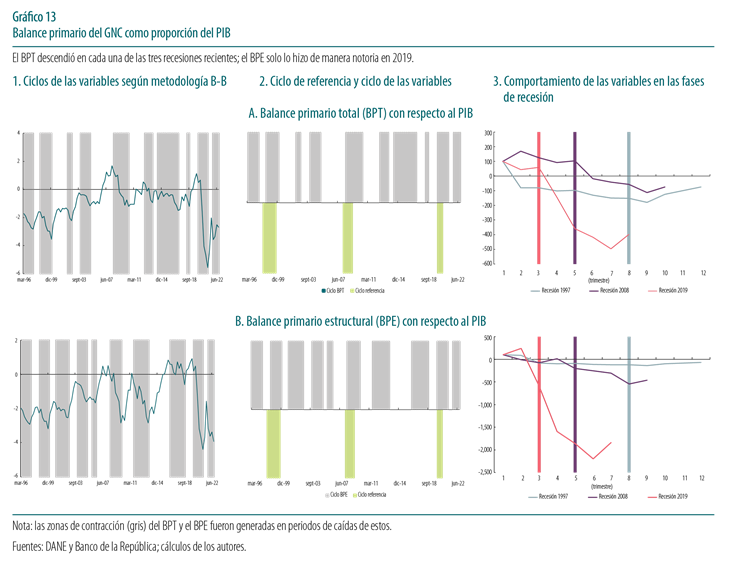

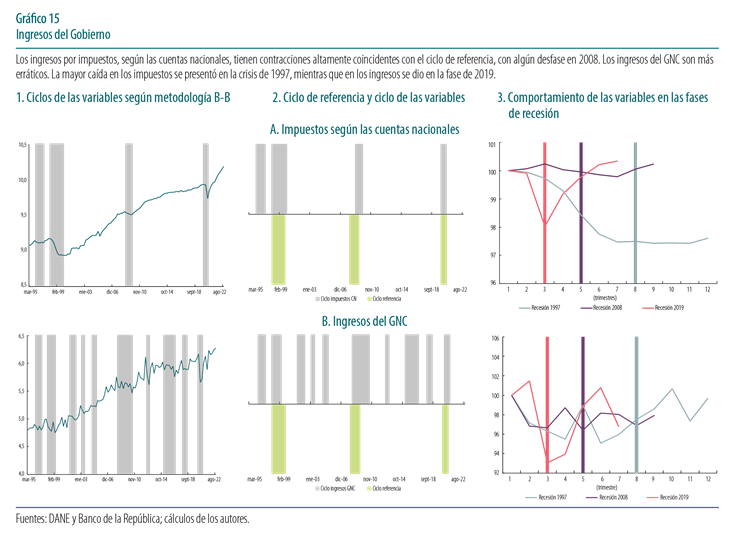

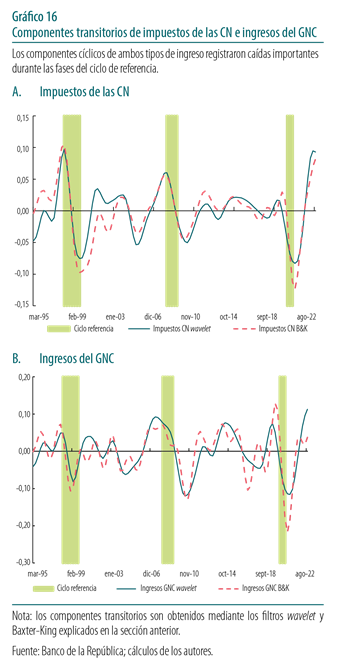

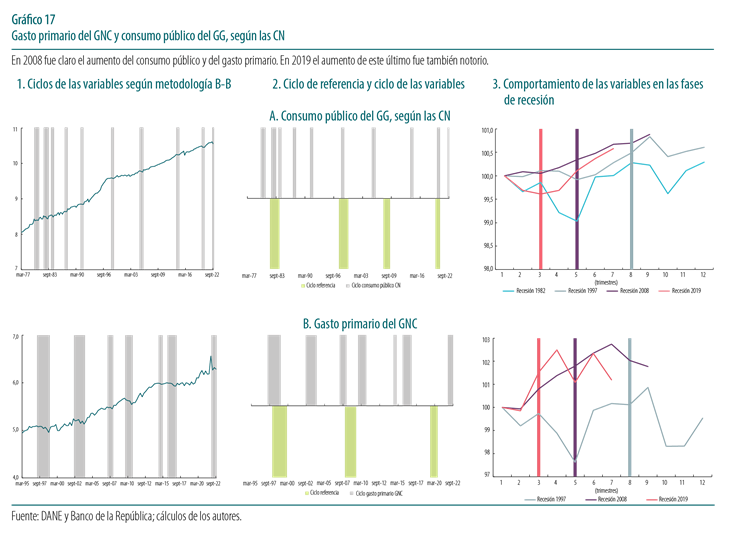

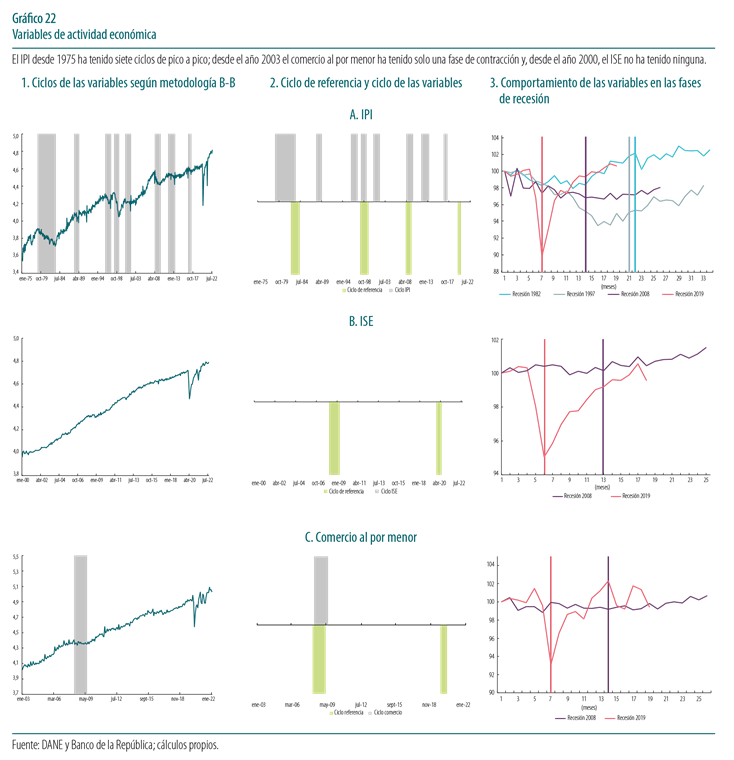

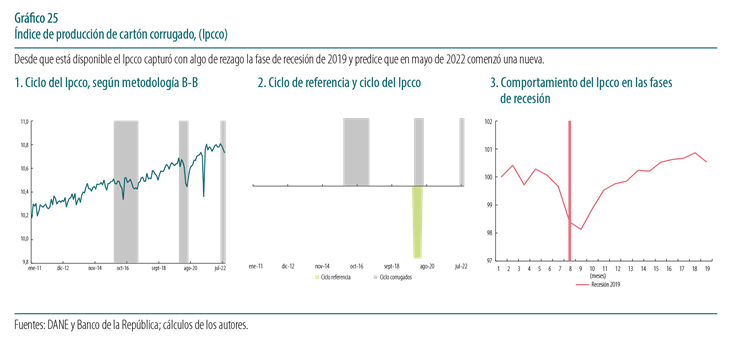

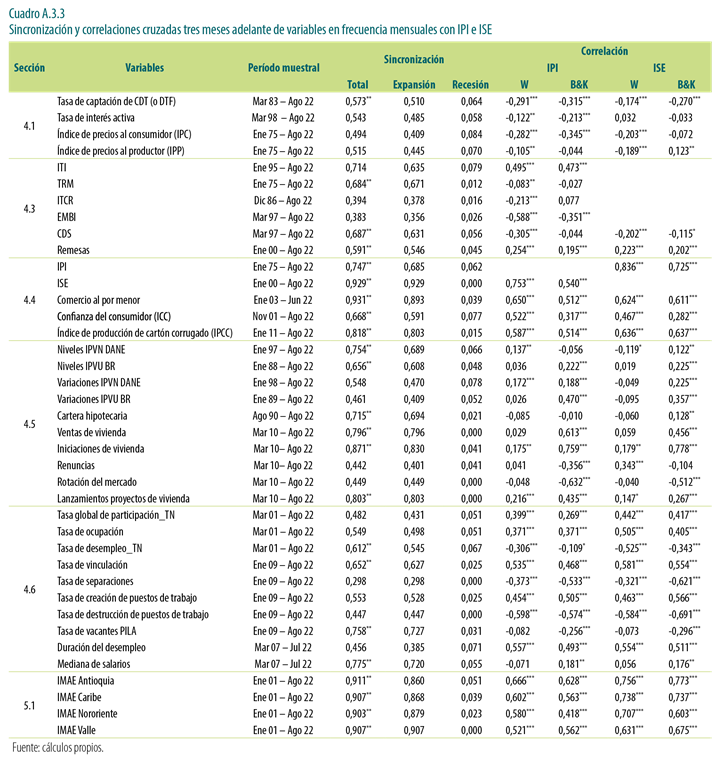

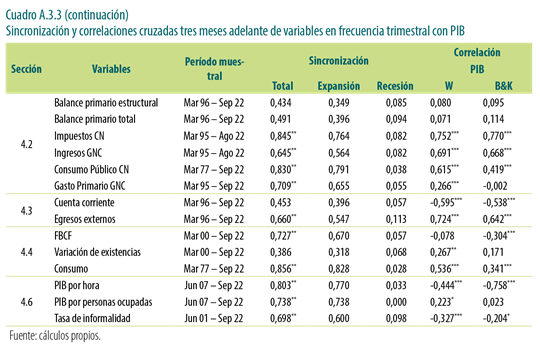

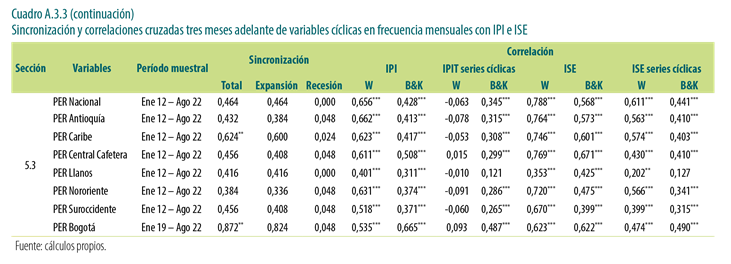

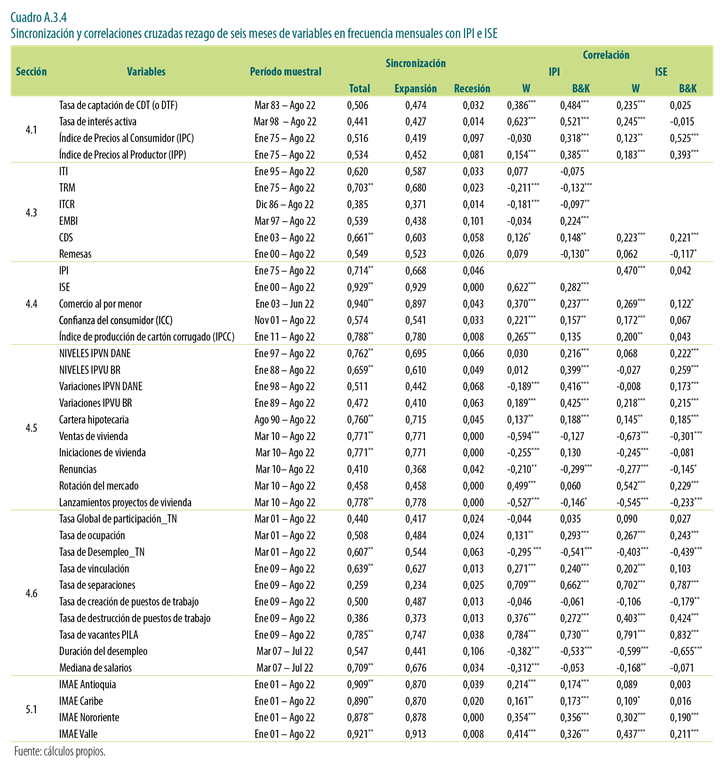

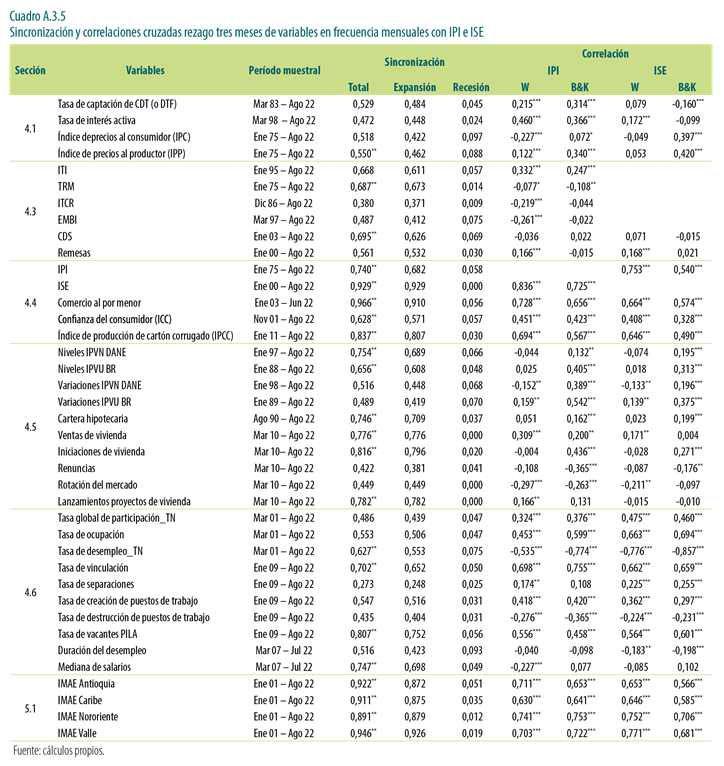

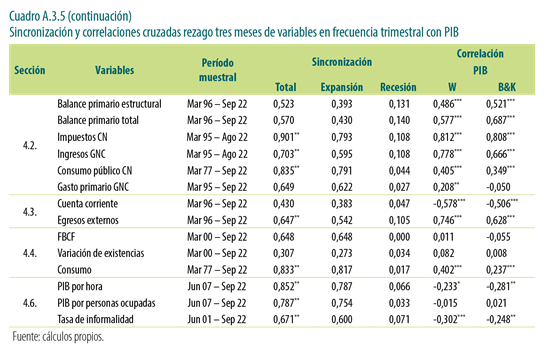

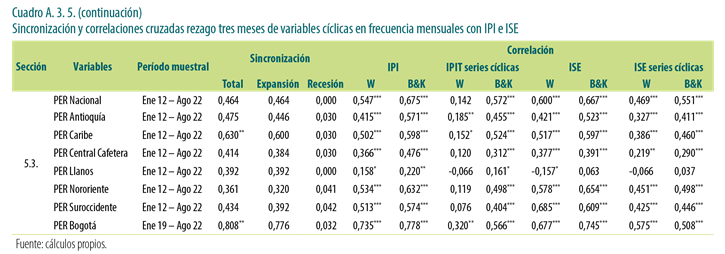

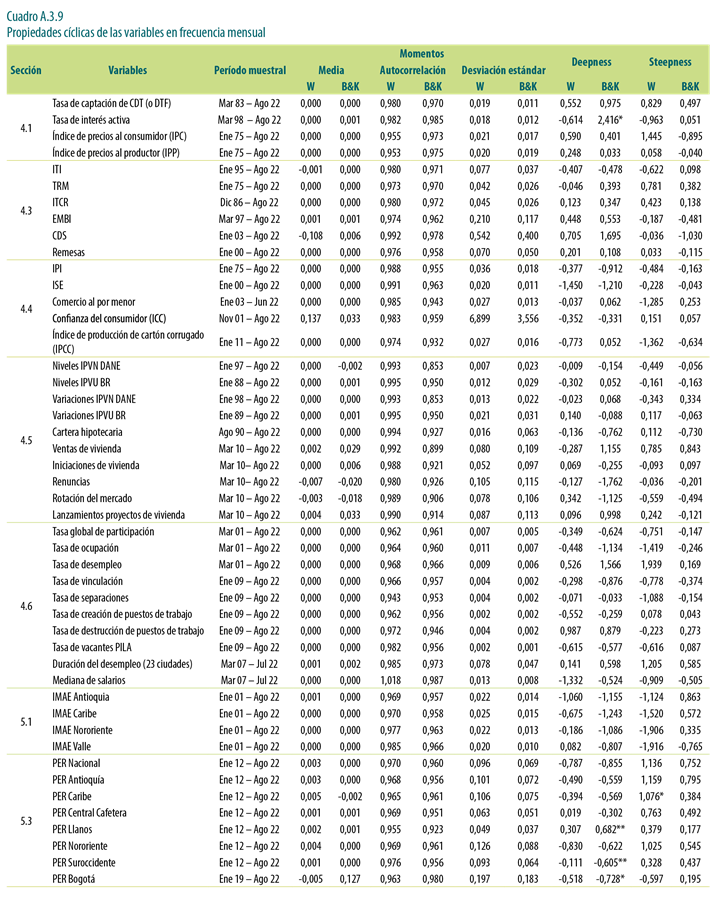

En la sección 4 se analiza el comportamiento de variables macroeconómicas de alta relevancia en las distintas fases del ciclo y se establecen algunas regularidades del ciclo económico. Al principio, dada su alta relación con la dinámica de corto de plazo de la economía, se analiza la política monetaria observando el comportamiento de la tasa de intervención, las tasas de interés reales y la inflación tanto al consumidor como al productor. También se analizan variables representativas de la política fiscal, el sector externo, y del sector real, como el indicador de seguimiento a la economía (ISE), el comercio al por menor (consumo), la inversión, la industria manufacturera, el mercado de la vivienda y el mercado laboral para establecer cuáles son las variables más sincronizadas con el ciclo de referencia tanto de forma contemporánea como adelantada y rezagada. Con esta información, al igual que con los cálculos basados en los componentes transitorios (cíclicos) de las distintas variables, se determina cuáles de ellas se mueven en el sentido del ciclo (i. e., son procíclicas), en sentido contrario del mismo (i. e., son contracíclicas), cuáles no tienen ninguna afinidad con el ciclo (i. e., son acíclicas) y cuáles ayudan a predecir el desempeño de la actividad económica colombiana (i. e., son líderes) un mes o trimestre adelante. Este ejercicio simple de pronóstico se hace con el componente cíclico del índice de producción industrial (IPI) y el ISE, cuando las variables analizadas están disponibles en frecuencia mensual, o con el componente cíclico del PIB, cuando las variables estás disponibles en frecuencia trimestral.

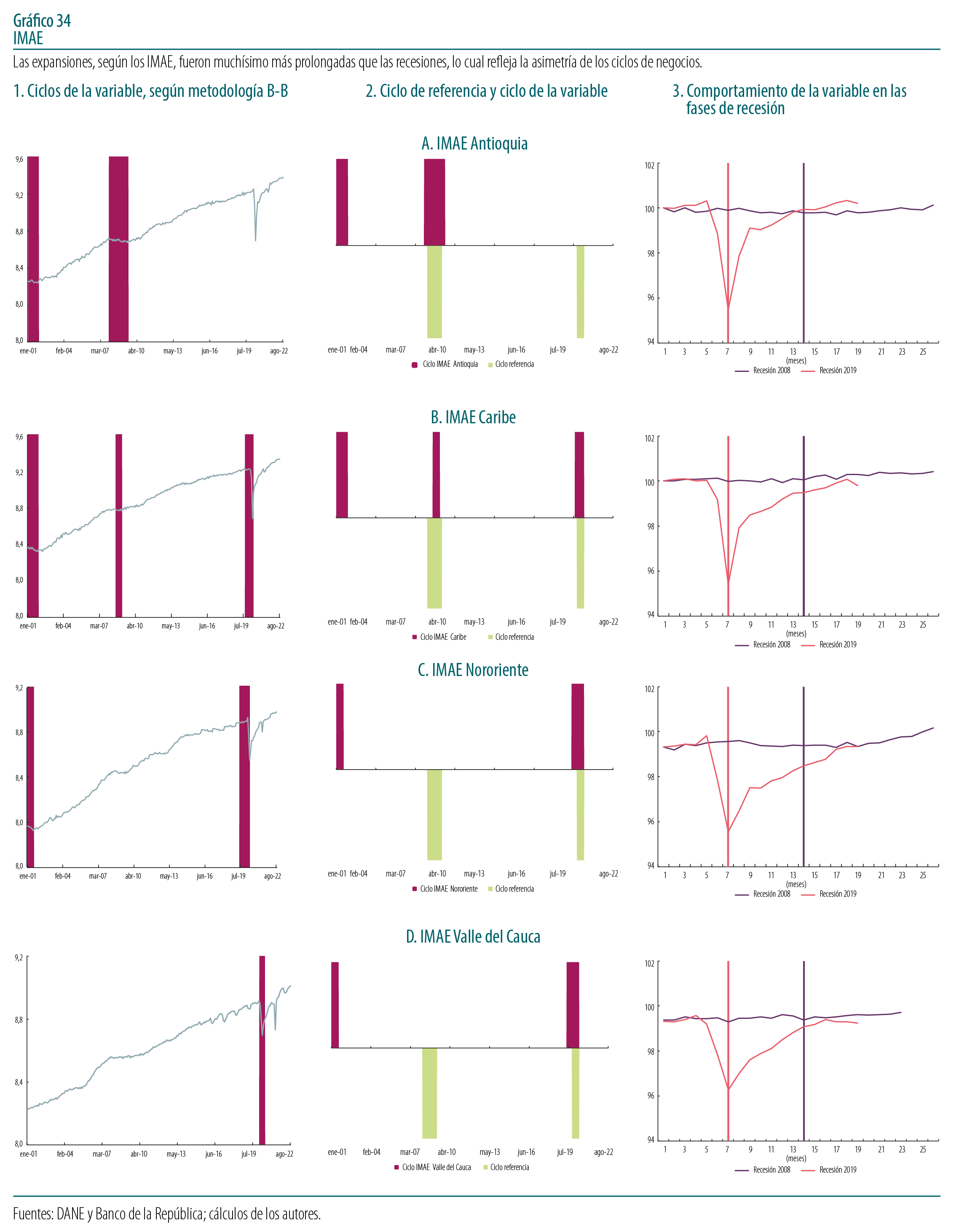

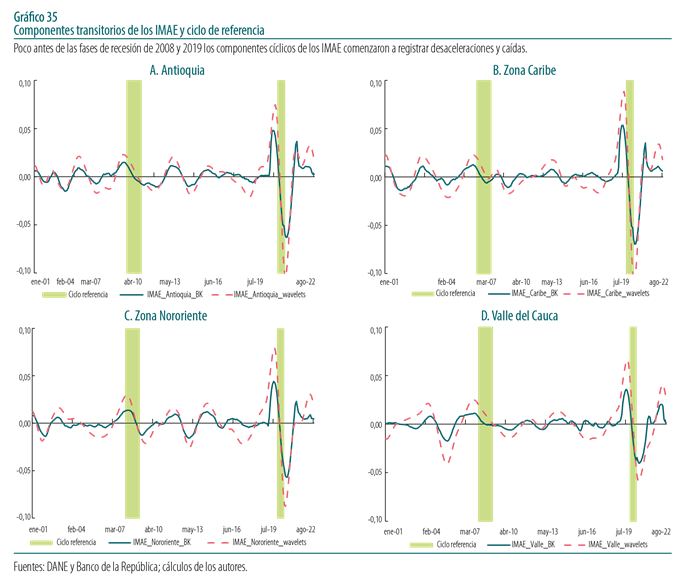

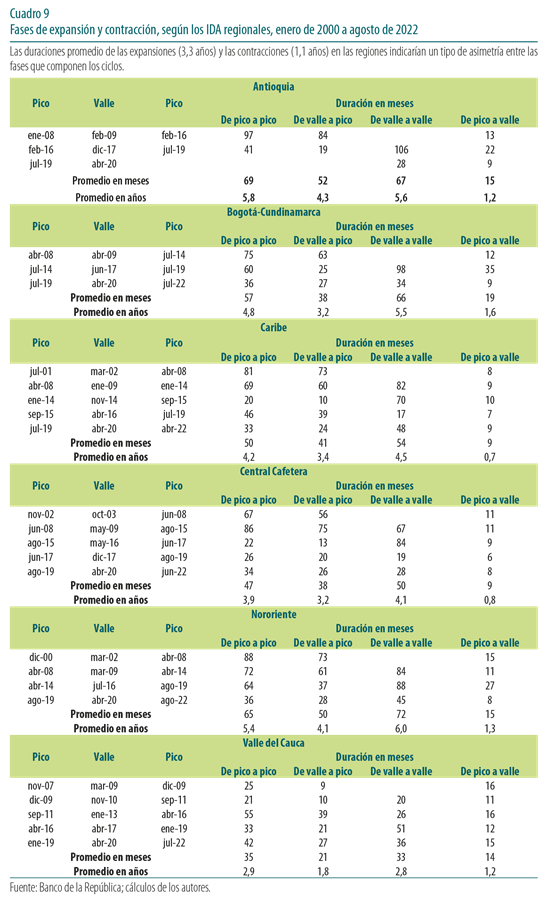

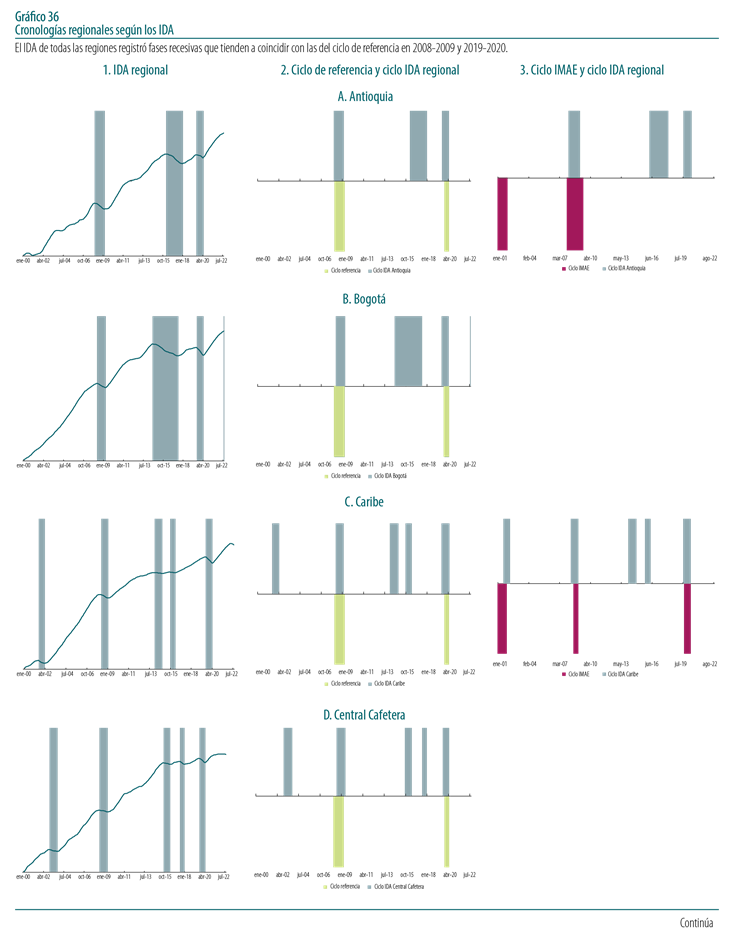

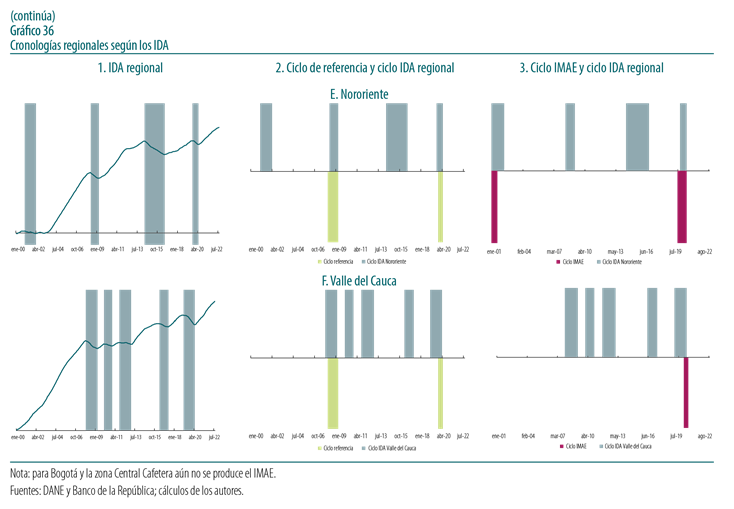

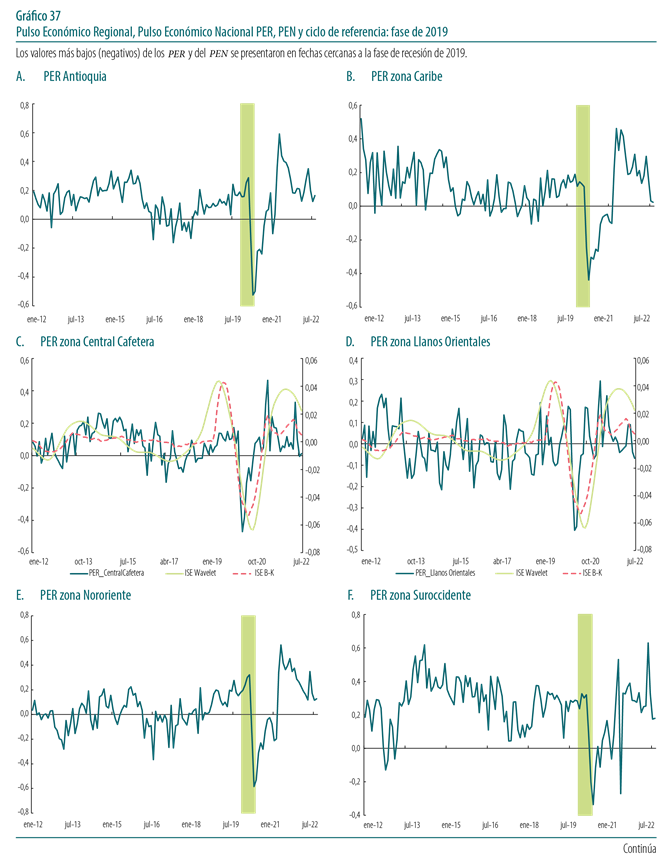

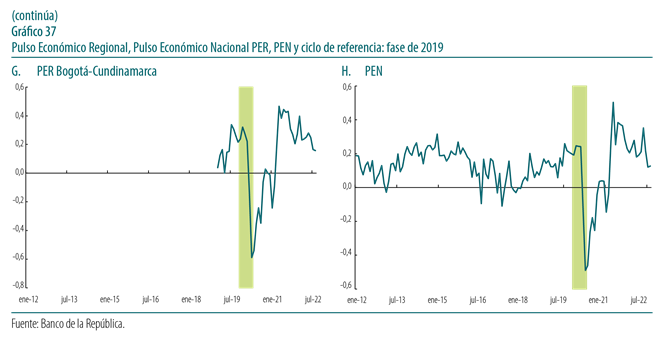

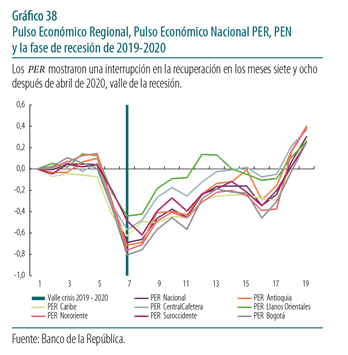

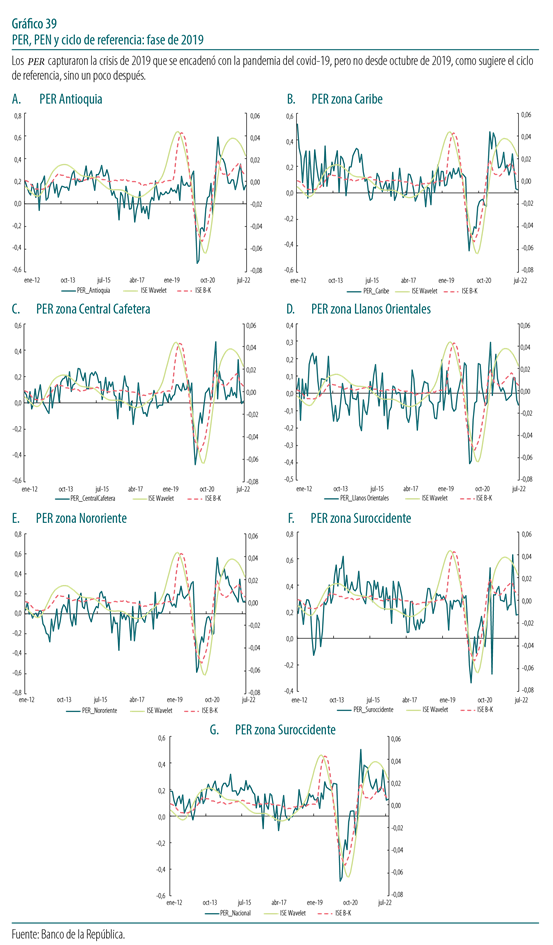

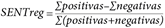

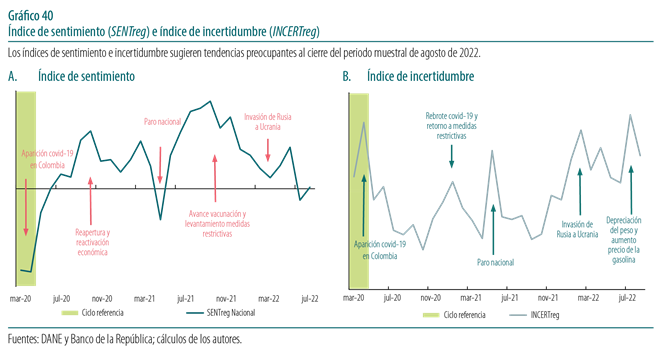

En la sección 5 se hace un análisis similar al de la sección 4, pero utilizando la información de la actividad económica regional que procesa el Banco de la República, la cual se materializa en el Pulso Económico Regional (PER)7, los indicadores mensuales de actividad económica (IMAE; Pavel-Vidal et al., 2015), los IDA de las regiones, así como los indicadores de sentimiento de noticias económicas e incertidumbre8. El análisis de la información de la actividad regional tiene como objetivo no solo establecer el grado de sincronización con el ciclo de referencia sino también entre los propios indicadores regionales.

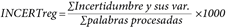

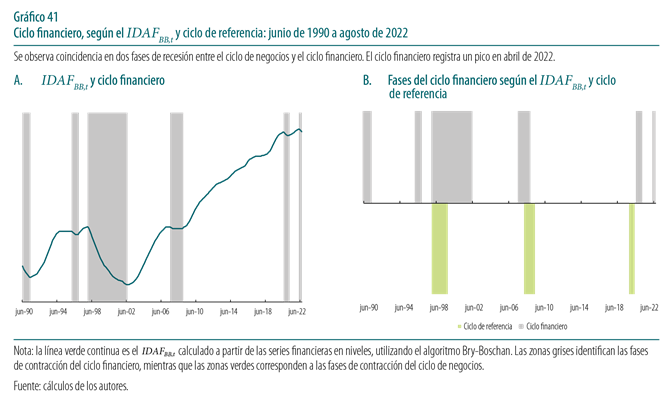

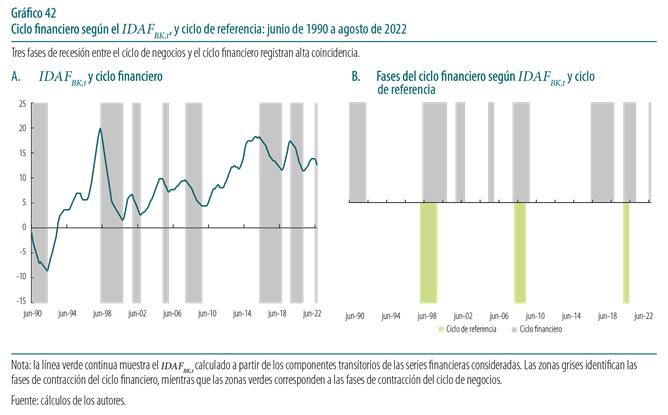

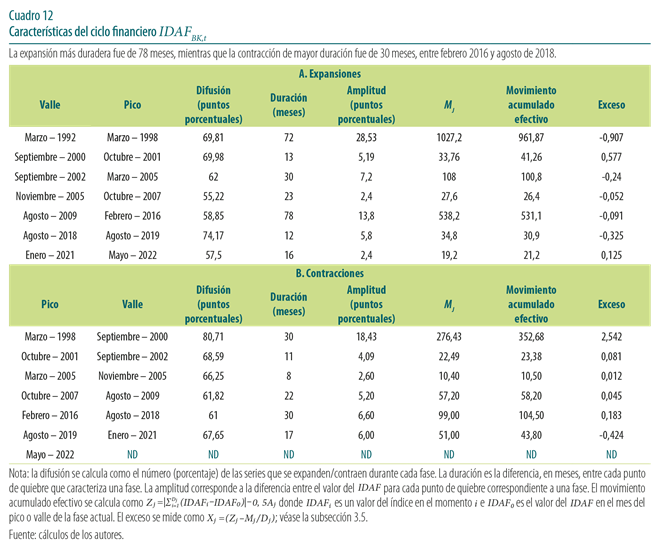

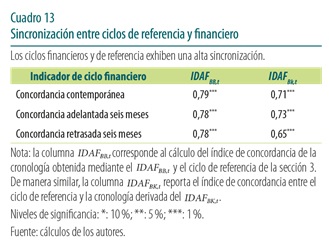

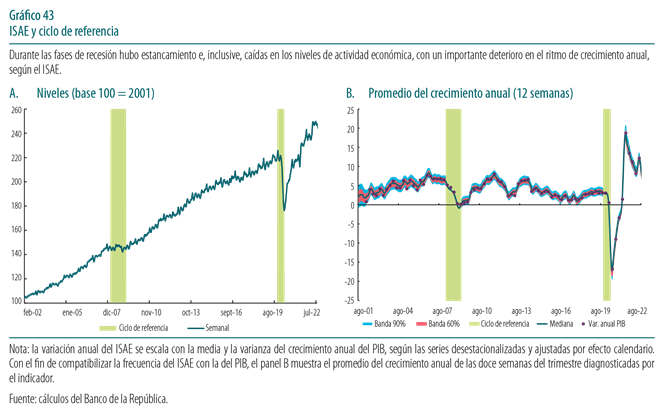

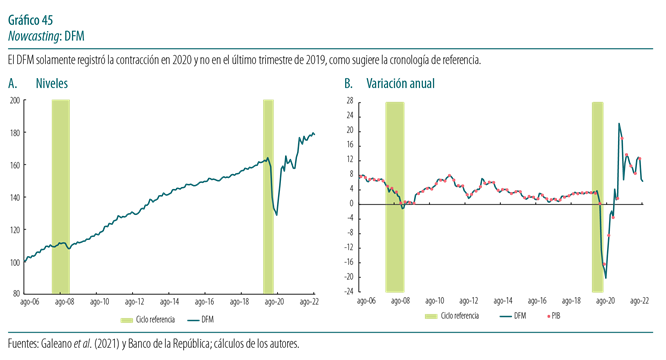

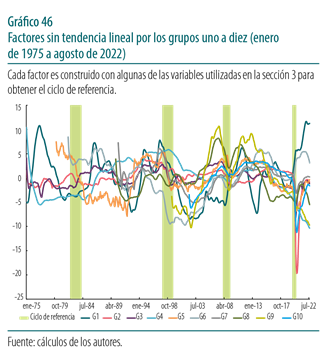

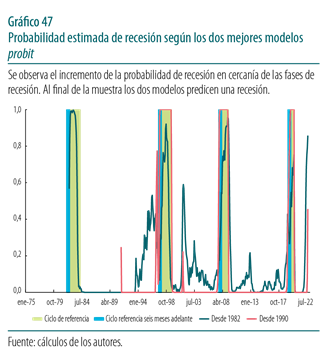

En la sección 6 se construye la cronología del ciclo financiero en Colombia, siguiendo las técnicas usuales basadas en información construida con diferentes variables representativas de dicho sector. En particular, se construyen cronologías basadas en dos IDA del sector financiero; la primera, siguiendo el enfoque clásico de los ciclos de negocios, y la segunda, según el criterio de los ciclos de crecimiento; ambas se cotejan con el ciclo de referencia para establecer su grado de sincronización. En la sección 7 se analiza, a la luz del ciclo de referencia, la información sobre la actividad económica corriente y del futuro próximo a nivel agregado con base en dos indicadores de pronóstico inmediato (nowcasting). El primero es el indicador semanal de actividad económica (ISAE, Cote-Barón et al., 2023)9, entre febrero de 2000 y agosto de 2022, el cual captura su dinámica, incluyendo el periodo de la reciente crisis sanitaria. El segundo, por su parte, aplica la metodología de pronóstico de corto plazo basada en un modelo de factores dinámicos (DFM) de la actividad económica colombiana, involucrando información de frecuencias mixtas (Galeano-Ramírez et al., 2021)10. Esta sección presenta, también, un ejercicio de predicción de la probabilidad de que la economía experimente una fase de recesión utilizando las mismas variables empleadas para generar el IDA de la sección 3, que constituyen la base del ciclo de referencia.

Finalmente, la sección 8 resume las principales conclusiones y lecciones sobre el ciclo económico en Colombia derivadas del presente documento, lo cual incluye el ciclo de referencia y sus características fundamentales. Lo anterior se refiere no solo a los aspectos cuantitativos señalados, sino también a algunos factores comunes que podemos identificar de las expansiones y recesiones pasadas, las variables que exhiben una mayor sincronización con el ciclo de referencia y las que podrían advertirnos de estar viviendo una fase de recesión. De igual manera, traza límites entre el tipo de ciclos analizados en el documento y los utilizados en el quehacer de la política monetaria, y propone la creación del Comité de la Cronología del Ciclo Económico de Colombia (CROC).

1. Contribuciones previas sobre los ciclos económicos en Colombia11

La actividad económica suele experimentar fluctuaciones, usualmente denominadas ciclos de negocios, constituidas por fases (periodos) de expansión y contracción. Sin embargo, a pesar de su nombre, dichos ciclos carecen de un patrón regular (Knoop, 2015: 18)12.

Originalmente, Burns y Mitchell (1946: 3) se refirieron a los ciclos de negocios como:

[...] un tipo de fluctuación que se encuentra en la actividad económica agregada de las economías que organizan su trabajo principalmente mediante empresas. Un ciclo consta de expansiones que ocurren aproximadamente al mismo tiempo en muchas actividades económicas, seguidas de recesiones igualmente generales, contracciones y recuperaciones que se mezclan con la fase de expansión del siguiente ciclo; esta secuencia de cambios es recurrente pero no periódica; en duración, los ciclos de los negocios varían entre más de un año y diez o doce años.

Los ciclos de negocios han sido objeto de estudio durante varias décadas para establecer no solo una cronología de referencia sino también determinar si existen causas o detonantes sistemáticos, establecer algunas regularidades y las propiedades generales de cada fase, que ayuden a la comprensión de los diferentes episodios y, eventualmente, al diseño y ejecución de medidas de política económica (Alfonso et al. (2013)).

A nivel internacional, en Estados Unidos, desde 1929, el National Bureau of Economic Research (NBER) se ha encargado del estudio de los ciclos. Este centro define una recesión como una disminución significativa y generalizada de la actividad económica que puede durar desde unos pocos meses hasta más de un año. Desde 1978, el Business Cycle Dating Committee del NBER es el organismo encargado de establecer la cronología del ciclo; esto es, de determinar sistemáticamente las fechas en que ocurren los puntos de inflexión (de quiebre) de la actividad económica; es decir, los picos y los valles, definidos en la introducción de este documento. Según este organismo:

La determinación de los meses de picos y valles se basa en una serie de medidas mensuales de la actividad económica real agregada publicadas por las agencias estadísticas federales. Dichas medidas incluyen el ingreso personal real menos transferencias, el empleo asalariado no agrícola, los gastos de consumo personal real, las ventas mayoristas y minoristas ajustadas por los cambios de precios, el empleo medido por la encuesta de hogares y la producción industrial. No hay una regla fija sobre qué medidas aportan información al proceso o cómo se ponderan las decisiones del Business Cycle Dating Committee13.

En Estados Unidos otros organismos han analizado los ciclos de negocios, entre ellos está The Conference Board, el cual, desde 1995, proporciona indicadores (business cycle indicators, BCI) que permiten analizar las expansiones y contracciones del ciclo económico. En Europa, desde el año 2002, el Euro Area Business Cycle Dating Committee (CEPR-EABCN) es la entidad encargada de la cronología y el estudio de las características de los ciclos. Para este organismo, una fase de recesión se define como una disminución significativa y generalizada del nivel de actividad económica, extendida a toda la economía de la zona del euro, habitualmente visible en dos o más trimestres consecutivos de crecimiento negativo del PIB, del empleo y de otras medidas de la actividad económica agregada para toda la zona del euro14. En España, desde 2012, funciona el Comité de Fechado del Ciclo Económico Español, mientras que en Francia recientemente se creó el French Business Cycle Dating Committee, con el mismo objetivo: identificar los puntos de inflexión del ciclo económico, en este caso de la economía francesa, y establecer una cronología histórica.

En Colombia son varios los estudios que han propuesto diferentes cronologías, además de una caracterización del ciclo de negocios, mediante distintas metodologías. Melo, French y Langebaek (1998) establecieron un ciclo de referencia para el periodo 1966-1987 mediante un índice de difusión por fases. Estos autores, con base en 73 series, construyeron el ciclo de referencia determinando dicho índice como la diferencia entre la proporción de las series que tenían un comportamiento al alza y a la baja. Melo et al. (1998) subrayan la importancia de estudiar el comportamiento adelantado, coincidente o rezagado de las principales variables macroeconómicas con respecto al ciclo económico; para ello, propusieron un sistema de indicadores cíclicos. Es importante señalar que este artículo analiza los ciclos al estilo clásico, es decir, sin descomponer las series es sus partes permanente y transitoria. Maurer y Uribe (1996), también en la línea del análisis clásico de los ciclos, para establecer su ciclo de referencia, además del índice de difusión, construyeron un índice compuesto y un índice compuesto restringido; el primero con base en 54 series, el segundo, con un promedio no ponderado de las tasas de crecimiento de las distintas variables, y el tercero, calculado como el anterior, pero con un menor número de variables. Posteriormente, añadieron al análisis un sistema de indicadores cíclicos (Maurer et al., 1996).

Por su parte, Arango et al. (2008), además de sugerir otra cronología para Colombia con la metodología Bry-Boschan, replicaron el análisis del NBER para las series en niveles, entidad que emplea el IPI y el PIB en Estados Unidos. Dicha metodología capturó el 95% de los puntos de quiebre identificados por el NBER. El artículo concluye que entre los años 1980 y 2007 se presentaron en Colombia cinco ciclos completos, lo cual difiere de las estimaciones realizadas en trabajos previos. Asimismo, aquellos autores señalan que la utilización exclusiva del PIB para determinar la cronología no es adecuada, por lo que también incluyeron en el análisis al IPI de Colombia.

En esta misma línea, Alfonso et al. (2013) propusieron una cronología basada en la combinación del algoritmo Bry-Boschan y el índice de difusión acumulado y, en alguna medida, la propuesta por el CEPR15. Los autores concluyen que se han presentado cuatro ciclos de negocios completos entre 1975 y 2011, con una duración de 6,8 años. Las diferencias con respecto a Arango et al. (2008) y las investigaciones previas están no solo en el enfoque técnico sino también en los conjuntos de información.

En Colombia también se han estudiado los ciclos financieros. Uribe, Ulloa y Perea (2015) establecieron la cronología de las variables financieras, un ciclo financiero de referencia y su sincronización con los ciclos de negocios. Este estudio concluye que entre 1990 y 2013 se presentaron tres ciclos financieros con una duración promedio (de pico a pico) de tres años y medio, encontrando, además, que las variables financieras en Colombia comparten características de expansión y contracción con el ciclo de negocios.

Otros estudios se han basado en la metodología de los ciclos de crecimiento; esto es, reteniendo el componente de corto plazo (cíclico o transitorio, como también suele llamarse) de las series después de remover su componente tendencial (estructural o de largo plazo). En esta línea se encuentran Posada (1999), Suescún (1997), Arango (1998), Hamann y Riascos (1998), Avella y Ferguson (2004) y Arango y Melo (2006)16. Sus resultados están sujetos a las críticas inherentes a las separaciones de los componentes tendencial y de corto plazo (Harding y Pagan, 2002).

Algunos artículos (Escobar, 2005; Rodríguez, 2011; Alfonso et al. (2013) han sugerido la creación de un comité que se encargue de determinar y mantener en el futuro el fechado del ciclo de los negocios en Colombia. Esto posibilitaría el estudio continuo de las características de los ciclos no solo para beneficio de las autoridades sino también de los agentes económicos. Los potenciales beneficios de su creación se señalan en la sección 8.

2. Fluctuaciones económicas en Colombia durante casi un siglo: 1925-202217

En este artículo, el primer elemento del análisis empírico de las fluctuaciones económicas en Colombia consiste en determinar una cronología detallada del ciclo económico en una perspectiva de largo plazo que abarca gran parte del siglo XX y lo corrido del siglo XXI. Este ejercicio permite identificar tendencias, patrones y puntos de quiebre que complementan y dan solidez a análisis realizados con muestras más cortas, como las de la sección 3.

El presente análisis utiliza como fuente principal la base de datos con cien años de historia, construida por el Banco de la República con motivo de su centenario18. La información incluye el PIB, el consumo, la inversión y la balanza de pagos como porcentaje del PIB desde 1925 hasta 2022, con periodicidad anual. Así, en esta sección se identifican los periodos de recesión durante toda la muestra, como aquellos en los que ocurrieron simultáneamente variaciones anuales negativas del PIB, el consumo y la inversión. Por tanto, este análisis podría asimilarse al de ciclos de crecimiento más que al análisis clásico de los ciclos económicos. Sin embargo, constituye un referente para determinar la cronología de referencia, toda vez que contracciones anuales son significativas e inequívocamente debieron verse reflejadas en contracciones a más altas frecuencias. Adicionalmente, para años anteriores a la década de los ochentano se cuenta con suficientes series trimestrales que permitan determinar una cronología más precisa, por lo cual, para esas fechas el ciclo de referencia sería el que propone esta sección.

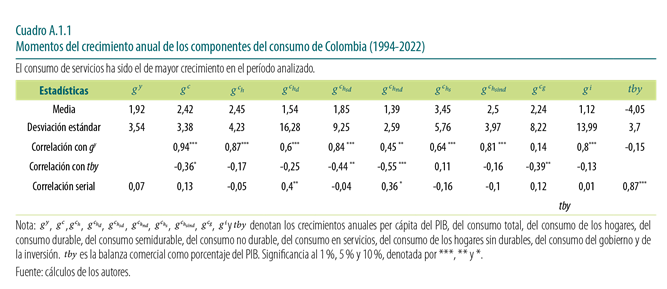

Además de proponer una primera cronología del ciclo económico en Colombia que forma parte de la ruta heurística del Diagrama 1, esta sección también plantea las características y propiedades del ciclo económico colombiano en el periodo estudiado, por lo que se analizan la volatilidad, persistencia y pro-contraciclicidad del consumo, la inversión y la balanza comercial, utilizando diferentes metodologías para estimar el ciclo. Los hallazgos para el caso colombiano se contrastan con los de países similares, como Argentina y México, así como con un conjunto de países de distintos niveles de ingreso.

Cuando los tamaños muestrales son cortos y medianos, la literatura sobre el estudio de los ciclos económicos es amplia; sin embargo, cuando el análisis tiene una perspectiva histórica de largo plazo, esta es mucho más escasa. Esta relativa escasez puede explicarse por la dificultad que significa la construcción de series de datos históricos detalladas y confiables. Entre los trabajos que se han enfocado en los ciclos económicos en el largo plazo están Basu y Taylor (1999), quienes estudiaron la evidencia empírica de los ciclos de los negocios para un conjunto de países desarrollados y para Argentina entre 1870 y el año 2000, concentrándose en el comportamiento de precios, salarios, tipo de cambio, consumo, inversión y cuenta corriente. A´Hearn y Woitek (2001) establecieron algunos hechos estilizados sobre el ciclo de los negocios mediante el análisis espectral de la producción industrial en trece países del Atlántico Norte entre 1865 y 1913. Avella y Fergusson (2003) destacaron las principales líneas de investigación sobre el ciclo económico emprendidas a lo largo del siglo y discutieron los vínculos entre los ciclos de diferentes economías, concentrándose en las de Colombia y Estados Unidos, entre 1910 y el año 2000.

Davis (2006) identificó los ciclos económicos en Estados Unidos para el periodo 1796-1914, utilizando como única variable el índice de producción industrial anual. Bordo y Helbling (2011) revisaron y explicaron los cambios en la sincronización de los ciclos económicos entre dieciséis países industrializados durante el periodo 1880-2008. Vieira y Pereira (2013) estudiaron los ciclos en la economía brasileña entre 1900 y 2012, construyendo series trimestrales para ese periodo y estimando la cronología de los ciclos mediante un modelo de Markov switching. Por último, Broadberry et al. (2023) propusieron una nueva cronología del ciclo económico en el Reino Unido desde 1700 en frecuencia anual y desde 1920 en frecuencia trimestral, en ambos casos hasta 2010.

2.1. Información

Las series históricas utilizadas para identificar las recesiones y caracterizar los hechos estilizados del ciclo de los negocios en Colombia van desde 1925 hasta 2022, con periodicidad anual. Para construir las variables se empalmaron diversas series de cuentas nacionales, cada una con su respectiva base, publicadas en diferentes periodos. En particular, se utilizaron las series publicadas en Greco (2002), la base de 1958 del Banco de la República, y las bases de 1975, 1994, 2000, 2005 y 2015 publicadas por el DANE. Los datos fueron empalmados de manera coherente.

Las series utilizadas incluyen datos del PIB, el consumo total y la inversión en niveles per cápita en términos reales, mientras que la balanza comercial (exportaciones menos importaciones) se presenta como porcentaje del PIB19. El empalme retrospectivo del PIB se realizó utilizando su crecimiento anual, mientras que, en los casos del consumo, la inversión, las exportaciones y las importaciones, se utilizó el peso de estas variables en el PIB en cada una de las bases empleadas.

2.2. Recesiones a lo largo del siglo de estudio

A continuación, se describen los resultados relacionados con la identificación de las recesiones en Colombia durante el siglo estudiado. El criterio que se utiliza en esta sección para determinar una fase de recesión, al igual que en la sección 3, se apoya, conceptualmente, en el del Business Cycle Dating Committee, del National Bureau of Economic Research20, el cual define una recesión como un descenso significativo de la actividad económica, normalmente visible en la producción, el empleo y otros indicadores, de forma generalizada y que tiene una duración mayor que unos pocos meses. Específicamente, acá registramos una recesión en aquellos años en que el PIB, el consumo y la inversión per cápita tuvieron caídas simultáneas21. Por exclusión, quedan determinadas, entonces, las fases de expansión o, más generalmente, de “no recesión”, como las llamaremos en esta sección. Esto, debido a que puede haber periodos en los que por una de las tres variables no se puede registrar una recesión y, en consecuencia, dicho lapso quedaría identificado como una expansión, lo cual no necesariamente es una descripción precisa del comportamiento de la actividad económica en ese determinado momento.

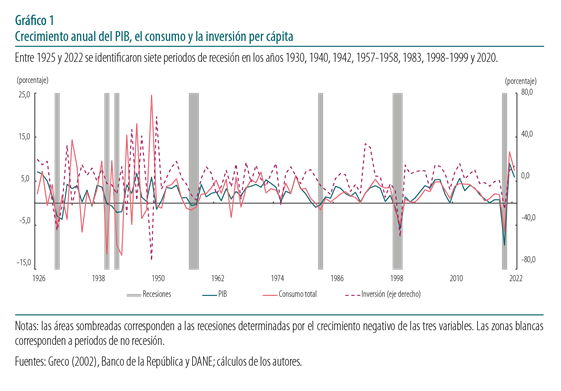

Con esta metodología se identifican siete periodos de recesión en: 1930, 1940, 1942, 1957-1958, 1983, 1998-1999 y 2020, según se observa en el Gráfico 1 22. Estas recesiones han tenido diferentes intensidades, siendo las más pronunciadas las dos más recientes, especialmente la asociada con el covid-1923.

El Gráfico 2 muestra la evolución del nivel del PIB, el consumo y la inversión per cápita24, y de la balanza comercial como porcentaje del PIB en el siglo estudiado. Sumado al Gráfico 1, ambos permiten observar el comportamiento de dichos agregados en los años de recesión identificados, tanto en niveles como en crecimientos anuales, respectivamente. A continuación, se señalan brevemente algunos aspectos coyunturales durante las fases de recesión encontradas, sin pretender determinar sus causas.

- Recesión de 1930: la economía colombiana, al igual que la economía mundial, se vio profundamente afectada por la Gran Depresión iniciada en 1929. La caída del precio del café, principal producto de exportación del país, estuvo vinculada con una serie de acontecimientos que condujeron a una contracción económica significativa (Ocampo, 2015; Jaramillo, Meisel y Ramírez, 2016). La disminución de los ingresos por exportaciones y la devaluación de la moneda nacional redujeron el poder adquisitivo de la población, lo que, a su vez, provocó una contracción de la demanda interna (Salazar, 1996; Ocampo, 2015). La reducción de la inversión extranjera directa limitó la financiación de proyectos y agravó la situación económica. Como consecuencia de estos factores, se registraron tasas de variación negativas del PIB, un aumento del desempleo, especialmente en las zonas rurales, y una contracción del comercio internacional (Salazar, 1996). A partir de 1932 la economía colombiana inició un proceso de recuperación gracias a la estabilización de los precios del café, el impulso a la industrialización y la implementación de políticas económicas expansivas (Ocampo, 2015; Jaramillo, Meisel y Ramírez, 2016).

- Recesión de 1940: la economía colombiana experimentó una desaceleración significativa a partir de 1940, producto de la confluencia de algunos factores internos y externos. El estallido de la Segunda Guerra Mundial generó disrupciones en el comercio internacional, lo que dificultó las exportaciones colombianas, especialmente de café (Salazar, 1996; Ocampo, 2015). Así mismo, el redireccionamiento de la inversión extranjera hacia el esfuerzo bélico provocó presiones inflacionarias a nivel global, lo que afectó el poder adquisitivo de los consumidores colombianos. Además, factores internos, como la inestabilidad política, contribuyeron a debilitar aún más la economía. La disminución de la producción cafetera y de los ingresos por exportaciones, junto con el aumento del gasto público, generaron un desequilibrio fiscal y un incremento del desempleo (Ocampo, 2015). En conjunto, estos factores desencadenaron un ciclo recesivo que afectó significativamente el desempeño económico del país.

- Recesión de 1942: de nuevo, la combinación de factores internos y externos llevaron la economía colombiana a una recesión. El aumento en la intensidad de la Segunda Guerra Mundial, tras la entrada de Estados Unidos al conflicto, ahondó las disrupciones del comercio internacional (Jaramillo, Meisel y Ramírez, 2016; Caballero, 2016). La disminución de la demanda mundial, especialmente de café, provocó una caída de los precios internacionales y, en consecuencia, una reducción de los ingresos por exportaciones (Salazar, 1996; Ocampo, 2015). De igual manera, las dificultades en el transporte marítimo y la escasez de bienes importados, como maquinaria y materias primas, limitaron la producción y el crecimiento económico. Adicionalmente, la inestabilidad política interna, caracterizada por la violencia y la agitación social, generó un clima de incertidumbre que desalentó la inversión (Caballero, 2016).

- Recesión de 1957-1958: a finales de la década de 1950, la economía colombiana experimentó una profunda contracción, caracterizada por la caída del PIB, el aumento del desempleo y la devaluación de la moneda nacional (Ocampo, 2015). Esta crisis fue el resultado de una compleja interacción de factores políticos y económicos. La intensificación de la violencia bipartidista y el golpe de Estado de 1953 generaron un clima de inestabilidad que desincentivó la inversión y afectó la confianza de los agentes económicos (Salazar, 1996; Ocampo, 2015; Duque, 2021). Paralelamente, la caída de los precios internacionales del café redujo significativamente los ingresos fiscales y las reservas internacionales (Cepal, 1959; Salazar, 1996; Ocampo, 2015). La disminución de las exportaciones, sumada a la crisis del canal de Suez y a la desaceleración económica de Estados Unidos, agravó la situación externa de Colombia. La escasez de divisas limitó la importación de bienes de capital y materias primas, lo que afectó la producción interna (Cepal, 1959). La inflación, resultado de la escasez de bienes, erosionó el poder adquisitivo de la población y desestimuló el consumo. Adicionalmente, la estructura productiva del país, altamente dependiente de la exportación de materias primas, mostró una limitada capacidad de adaptación a las nuevas condiciones del mercado (Ocampo, 2015).

- Recesión de 1983: a nivel externo, la crisis de la deuda latinoamericana, desencadenada por el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos, junto con la contracción de la economía mundial, redujo la demanda externa de las exportaciones colombianas, especialmente de café (Banco de la República, 1983; Ocampo, 2015). A nivel interno, la elevada inflación, producto de políticas fiscales y monetarias expansivas, erosionó el poder adquisitivo de la población y generó incertidumbre económica (Banco de la República, 1983). La inestabilidad política y social, marcada por la violencia y el narcotráfico, desalentó la inversión y afectó la confianza de los agentes económicos. Como consecuencia de estos factores se registró una contracción del PIB, un aumento del desempleo y del subempleo y un deterioro de las finanzas públicas (Banco de la República, 1983; Fedesarrollo, 1983). Para hacer frente a esta crisis, se implementaron programas de ajuste estructural que incluyeron la liberalización de la economía, la reducción del gasto público y la privatización de empresas estatales (Ocampo, 2015).

- Recesión de 1998-1999: a nivel mundial, la crisis financiera asiática de 1997 generó una contracción del flujo de capitales hacia los mercados emergentes, entre los que se encontraba Colombia, y aumentó la volatilidad financiera (Torres, 2012; Pérez-Reyna, 2017). De igual modo, la caída de los precios del petróleo, el principal producto de exportación del país, redujo significativamente los ingresos fiscales. A nivel interno, la debilidad del sistema financiero colombiano, caracterizada por una alta concentración de riesgo y una regulación limitada, se puso de manifiesto con la quiebra de varias instituciones financieras. Las altas tasas de interés, que se implementaron para defender la paridad cambiaria, encarecieron el crédito y desincentivaron la inversión y el consumo (Torres, 2012; Ocampo, 2015; Pérez-Reyna, 2017). El alto déficit fiscal, por su parte, limitó la capacidad del Gobierno para implementar políticas contracíclicas (Perez-Reyna, 2017). Como consecuencia de estos factores, se registró una contracción del PIB, una tasa de desempleo del 20%, la devaluación del peso y un deterioro de las finanzas públicas (Torres, 2012).

- Recesión de 2020: la recesión económica que Colombia experimentó en 2020 fue una de las más severas, caracterizada por una contracción histórica del PIB, un aumento del desempleo, la desaceleración de la inversión y una caída de la demanda interna (Caballero y Machado, 2020; Banco de la República, 2021). Dicha fase coincidió con la pandemia del covid-19, la cual generó un choque sin precedentes tanto en la economía global como en la del país, al paralizar gran parte de la actividad económica debido a las medidas de aislamiento social y distanciamiento físico, las cuales afectaron especialmente a los sectores de comercio, turismo, restaurantes y transporte. El desplome de los precios del petróleo, uno de los principales productos de exportación de Colombia, debido a la disminución de la demanda global y a una guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia, produjo una reducción considerable en los ingresos que recibía el país por exportaciones (Caballero y Machado, 2020; Cepal, 2021). A nivel interno, varios factores agravaron la situación. La alta informalidad del mercado laboral dificultó la llegada de ayudas a los trabajadores más vulnerables25. Las repercusiones económicas fueron profundas y extensas (Caballero y Machado, 2020), pero de corta duración. La tasa de desempleo se elevó a cerca del 15 %, el nivel más alto en dos décadas, y la inversión privada se desaceleró significativamente debido a la incertidumbre y la caída de la demanda (Banco de la República, 2021). La demanda interna se desplomó a causa de la pérdida de ingresos y las restricciones de movilidad, lo que aumentó la pobreza en el país. A pesar de la gravedad de la recesión, la economía colombiana comenzó a mostrar señales de recuperación en la segunda mitad de 2020, impulsada por la reapertura gradual de la economía, políticas monetarias expansivas y medidas de apoyo fiscal a los sectores más afectados (Cepal, 2021).

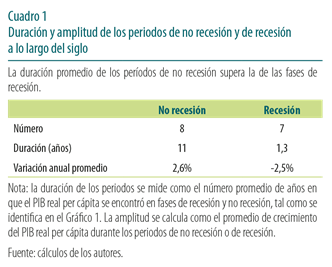

Entre 1925 y 2022, los periodos de no recesión en Colombia tuvieron una duración promedio de once años, mientras que las recesiones duraron, en promedio, 1,3 años. A su vez, la amplitud de los periodos de no-recesión, medida como el promedio del crecimiento del PIB real per cápita durante estos periodos, fue del 2,6 %. En contraste, la amplitud promedio de las recesiones fue del -2,5 % (véase el Cuadro 1).

2.3. Propiedades del ciclo, hechos estilizados y comparación internacional

Las series de crecimiento anual del PIB, el consumo y la inversión per cápita mostradas en el Gráfico 1, junto con la serie de la balanza comercial como porcentaje del PIB en el Gráfico 2, permiten un análisis estadístico un poco más detallado de las propiedades del ciclo de los negocios en Colombia, algunos hechos estilizados, así como su comparación con países similares.

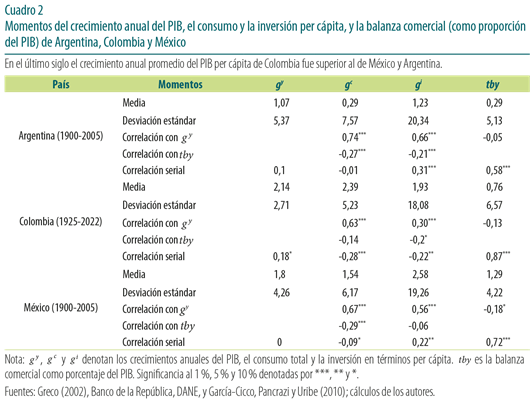

El Cuadro 2 presenta algunos momentos del crecimiento del PIB, del consumo, de la inversión per cápita, y de la balanza comercial como porcentaje del PIB para Colombia, Argentina y México en periodos similares26. De estos momentos, se destacan el promedio, la desviación estándar, la correlación con el crecimiento del PIB y la balanza comercial, y la autocorrelación (persistencia) de cada variable27. Como se observa en el Cuadro 2, entre 1925 y 2022 el PIB per cápita colombiano mostró un crecimiento anual promedio del 2,14%, superior al de México y Argentina. La inversión en Colombia ha sido el componente más volátil, con una desviación estándar del 18,1 %, seguida del consumo (5,23 %). La volatilidad del PIB (2,71 %) ha sido, por su parte, considerablemente más baja que en México y Argentina.

La desviación estándar de la balanza comercial como porcentaje del PIB, tby, en Colombia (6,6 %) es la más alta de las tres economías. A su vez, tanto el consumo como la inversión exhiben una prociclicidad contemporánea en los tres países, creciendo cuando el PIB aumenta y disminuyendo cuando este disminuye. Aunque parece ser contracíclica, este resultado no es estadísticamente significativo. También se observa una correlación negativa de la balanza de pagos con respecto al crecimiento del consumo y la inversión, pero no es significativa en todos los casos. Finalmente, la correlación serial (autocorrelación) del crecimiento del PIB en los tres países es baja y no significativa (0,18 en el caso de Colombia), mientras que las autocorrelaciones del consumo y la inversión son negativas. Este resultado, que parece contraintuitivo, es producto de la transformación de los datos utilizada y se contrasta más adelante cuando se obtiene el componente cíclico con una metodología diferente.

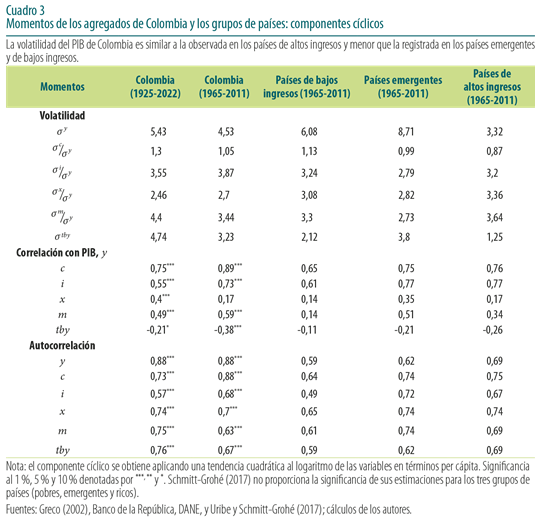

El Cuadro 3 muestra un ejercicio similar al anterior, pero con dos diferencias importantes. La primera, es que, contrario al Cuadro 2, donde se supuso que la tendencia era estocástica, ahora se supone que esta es determinística de forma cuadrática sobre el logaritmo de las series. En ambos casos, sin embargo, el análisis corresponde a ciclos de crecimiento, ya que se efectúa sobre el componente cíclico únicamente. La segunda diferencia es que se comparan las propiedades del ciclo colombiano con las de tres grupos de países (ingresos bajos, emergentes e ingresos altos) para el periodo 1965-201128.

En su mayoría, los resultados del Cuadro 3 confirman el análisis anterior realizado sobre los crecimientos anuales. En particular, los resultados destacan la mayor volatilidad de la inversión en comparación con otros componentes, con una relación de 3,87 entre la volatilidad de la inversión y la volatilidad del PIB para Colombia. La volatilidad del PIB colombiano (4,53 %) se asemeja más a la observada en los países de altos ingresos y es considerablemente menor que la registrada en los países emergentes y de bajos ingresos. Al igual que en estos últimos, y en contraste con los países de altos ingresos, en Colombia el consumo total es más volátil que el PIB. Los resultados de este ejercicio también confirman que los componentes del PIB son procíclicos (es decir, se correlacionan29 positivamente con las variaciones del PIB), mientras que la balanza comercial es contracíclica (es decir, se correlaciona negativamente con las variaciones del PIB30) y, al menos para la muestra completa (1925-2022), es significativamente diferente de cero.

Finalmente, a diferencia del caso en el que el ciclo se calcula partiendo de los crecimientos anuales (Cuadro 2), el cálculo del ciclo al eliminar una tendencia cuadrática revela que tanto el PIB como sus componentes tienen una alta persistencia y muestran una correlación serial positiva, lo cual está en línea con lo que sugiere la literatura económica con respecto a la preferencia de los agentes económicos por suavizar o hacer menos volátiles sus decisiones de consumo31.

En resumen, la identificación de los periodos de recesión de la economía colombiana a lo largo del siglo estudiado, el análisis de las propiedades de las fluctuaciones económicas y su comparación con otros países revelan características fundamentales de la economía y ofrecen un primer panorama de los ciclos económicos que se complementa con la cronología que se propone en la siguiente sección.

3. Ciclo de referencia de la economía colombiana

En esta sección se analiza la información que conduce a la determinación de la cronología de referencia, que es una de las principales contribuciones de este documento y que se utiliza en las secciones siguientes para observar el comportamiento de las variables más representativas de la economía a lo largo del ciclo. Es importante recordar que la información generada en esta sección forma parte de la ruta heurística del Diagrama 1.

3.1. Picos y valles en la serie del PIB trimestral32

Como se señaló en la introducción, los métodos para analizar los ciclos suelen clasificarse entre aquellos en los cuales se hacen separaciones explícitas de los compontes cíclicos y tendenciales (estructurales o de largo plazo) y los que no lo hacen en el entendido en el que la interacción de estos dos componentes no permite que puedan ser claramente separados. Según señala Zarnowitz (1992: 185, citando a Mitchell, 1927), esto es compatible con la opinión de que “[...] los teóricos de los ciclos de negocios no pueden imitar a los estadísticos de los ciclos de negocios simplemente eliminando las tendencias de largo plazo”33.

Los máximos locales (o picos) de una serie de tiempo y los mínimos locales (o valles) identifican los valores y momentos en los que una serie registra puntos de quiebre o de giro (turning points), los cuales no se pueden detectar con las herramientas estándar del cálculo diferencial, dado que las series de tiempo, al ser realizaciones de procesos estocásticos, por lo general no tienen comportamientos suaves. Los puntos de quiebre forman parte de la descripción del comportamiento periódico de las series y coinciden, en nuestro caso, con los límites de los periodos de auge y recesión característicos de las economías. El intervalo entre dos picos (o dos valles) se denomina ciclo, mientras que el intervalo entre un pico y un valle, o viceversa, se denomina fase.

El procedimiento de Bry y Boschan (1971) permite identificar puntos de quiebre de una variable teniendo en cuenta algunas condiciones planteadas por el NBER. Dicho procedimiento consiste en la aplicación sucesiva de un conjunto de reglas para determinar coincidencia de puntos de quiebre identificados en la serie temporal en frecuencia mensual o trimestral ajustada por efectos estacionales (US Census Bureau, 2017)34.

La serie de tiempo es sometida a una suavización, producto de una secuencia de transformaciones. Específicamente, el algoritmo propuesto por Bry y Boschan (1971) -a partir del tercer punto muestral, para series en frecuencia trimestral, o del sexto, para series mensuales -- comienza la comparación con las observaciones adjuntas (dos antes y dos después en el caso trimestral y cinco antes y cinco después en el caso mensual). Si la observación que se está comparando es mayor que sus observaciones adjuntas, se denomina un máximo; en el caso de ser la menor, se denomina mínimo. De esta manera, se hace el recorrido hasta la antepenúltima y penúltima observación, según su frecuencia mensual o trimestral, respectivamente. Así, al finalizar el algoritmo se obtiene una colección de observaciones candidatizadas como máximas o mínimas. Este procedimiento se repite aplicando otros tipos de suavizamiento35 a la serie ajustada estacionalmente. Por último, el conjunto de observaciones máximas y mínimas obtenidas con cada suavizamiento se comparan entre sí, buscando coincidencia entre las mismas y, además, garantizando alternancia, es decir, que un máximo sea seguido por un mínimo y un mínimo por un máximo. La distancia temporal entre máximos (o entre mínimos) se denomina longitud del ciclo, la cual, en el caso trimestral, debe ser mayor que cinco trimestres y en el caso mensual mayor que quince meses. La distancia temporal entre pico y valle (o entre valle y pico) se denomina longitud de fase, la cual debe ser mayor que dos trimestres o cinco meses. En particular, la diferencia temporal entre un pico y un valle se denomina duración de una recesión. Mayores detalles técnicos se pueden encontrar en King y Plosser (1994) (véase también Arango et al., 2008).

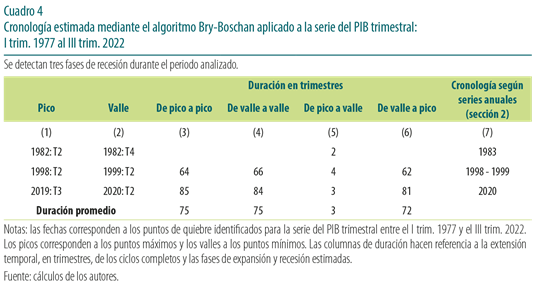

El Cuadro 4 presenta la cronología estimada siguiendo los lineamientos del algoritmo Bry-Boschan aplicado a la serie del logaritmo del PIB trimestral, entre septiembre de 1977 y septiembre de 2022, ajustada por estacionalidad. De acuerdo con dicha cronología, se encontraron tres fases de recesión. La primera tiene como pico (primer punto de giro) el segundo trimestre de 1982 y como primer valle (segundo punto de giro) el cuarto trimestre de ese mismo año. En tal sentido, su duración de pico a valle es de dos trimestres, como se señala en la columna (5). La segunda fase de recesión se presentó entre el segundo trimestre de 1998 y el segundo de 1999, con una duración de cuatro trimestres. Finalmente, la tercera recesión detectada por el algoritmo Bry-Boschan durante este periodo se presentó entre el tercer trimestre de 2019 y el segundo trimestre de 2020. Es muy importante observar que, si bien esta fase se asocia con el periodo de la pandemia del covid-19, la fecha del pico anticipa la ocurrencia de dicha crisis sanitaria; es decir, la recesión comenzó antes del covid-19. Según esta cronología, los ciclos de pico a pico y de valle a valle tuvieron duraciones promedio de 75 trimestres. La columna (7) del Cuadro 4 nos permite observar una alta coincidencia entre las fechas de ocurrencia de las fases de recesión de esta cronología y las de la sección anterior, calculadas con series en frecuencia anual, lo cual comienza a consolidar la ocurrencia de las fases de recesión en las últimas décadas en nuestro país.

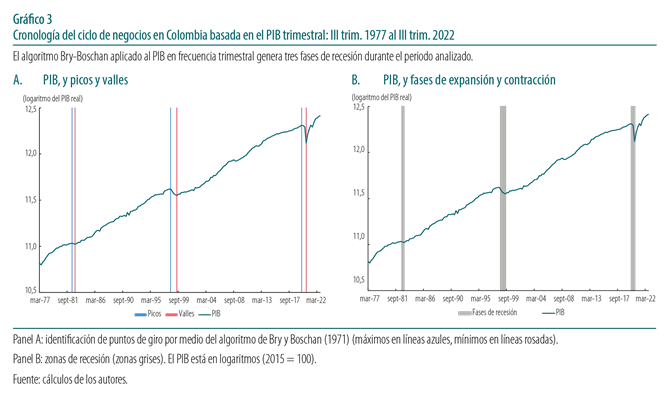

El Gráfico 3 ilustra los puntos de quiebre detectados mediante la metodología Bry-Boschan (1971). En el panel izquierdo se representan con líneas azules los puntos de quiebre identificados como picos o puntos máximos y con líneas rojas los valles o puntos mínimos. En el panel derecho se ilustra la evolución del PIB, donde las zonas grises representan las fases de recesión. Esta es, sin embargo, una primera aproximación a la cronología basada en una sola variable, lo cual es poco recomendado por organismos expertos, como ya lo hemos señalado; en las siguientes subsecciones se exploran técnicas adicionales para establecer la cronología definitiva propuesta y utilizada en este documento.

3.2. Índice de difusión acumulado (IDA)36

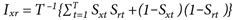

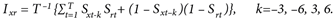

Esta subsección, al igual que la anterior, sigue la línea clásica del análisis de las fluctuaciones, en donde el ciclo de negocios se caracteriza por el cómputo de fases de expansión y recesión sobre las series en niveles o en logaritmos naturales. A diferencia de la subsección anterior, en la que se utiliza una sola variable en frecuencia trimestral, aquí se utiliza el algoritmo Bry-Boschan en un conjunto amplio de variables representativas de muchos sectores y la economía en su conjunto con frecuencia mensual, para construir un índice de difusión acumulado ( ), el cual, como su nombre lo indica, nos permite medir el grado de propagación de las expansiones y contracciones en la economía. En esencia, el

), el cual, como su nombre lo indica, nos permite medir el grado de propagación de las expansiones y contracciones en la economía. En esencia, el  es un indicador que mide el exceso del número (o el porcentaje) de variables que están en expansión sobre el número de variables que registran contracción; los picos y los valles surgen cuando el signo de dicho exceso cambia de positivo a negativo, y al contrario (Zarnowitz, 1994: 285).

es un indicador que mide el exceso del número (o el porcentaje) de variables que están en expansión sobre el número de variables que registran contracción; los picos y los valles surgen cuando el signo de dicho exceso cambia de positivo a negativo, y al contrario (Zarnowitz, 1994: 285).

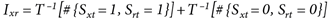

Para construir el  , inicialmente se calcula un índice de difusión (

, inicialmente se calcula un índice de difusión ( ), el cual se define en la ecuación (1) como un balance entre las variables que están en expansión (

), el cual se define en la ecuación (1) como un balance entre las variables que están en expansión ( ) y contracción (

) y contracción ( ) en cada momento del tiempo:

) en cada momento del tiempo:

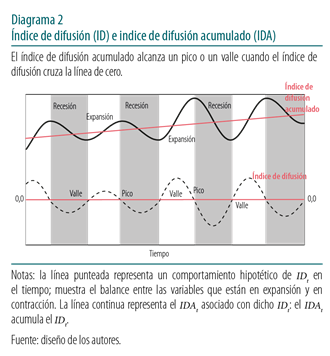

Así, la economía estará en expansión cuando  y en recesión cuando

y en recesión cuando  , de forma que este indicador reportará señales de cambios de fase (véase el Diagrama 2). En la búsqueda de un indicador que nos permita analizar la evolución del

, de forma que este indicador reportará señales de cambios de fase (véase el Diagrama 2). En la búsqueda de un indicador que nos permita analizar la evolución del  en periodos largos, este se acumula en el tiempo, de tal forma que el

en periodos largos, este se acumula en el tiempo, de tal forma que el  se define como:

se define como:

Lo anterior se puede visualizar en el caso hipotético del Diagrama 2, el cual presenta la relación existente entre  y el

y el  . En particular, cuando el primero (línea punteada) registra un valor de cero, el ciclo de negocios (línea continua) determinado por el

. En particular, cuando el primero (línea punteada) registra un valor de cero, el ciclo de negocios (línea continua) determinado por el  tendrá un punto de quiebre, que marcará el comienzo de una recesión o una expansión, según que dicho punto corresponda a un pico o un valle37.

tendrá un punto de quiebre, que marcará el comienzo de una recesión o una expansión, según que dicho punto corresponda a un pico o un valle37.

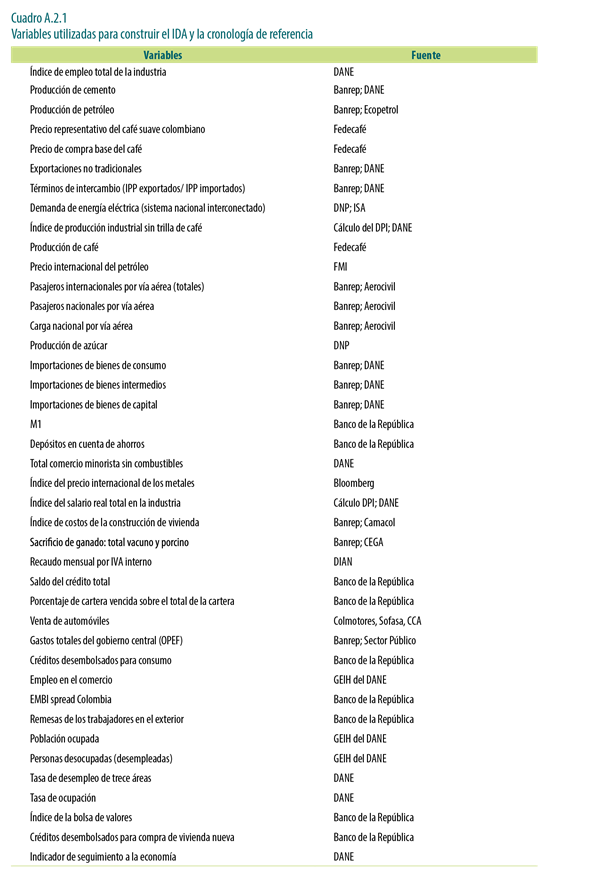

El  constituye, por tanto, una medida, adicional a la de la subsección 3.1, para determinar los periodos de expansión (zonas blancas) y recesión (zonas grises) que se presentan en el Diagrama 2 y así definir el ciclo de negocios. Para calcular el

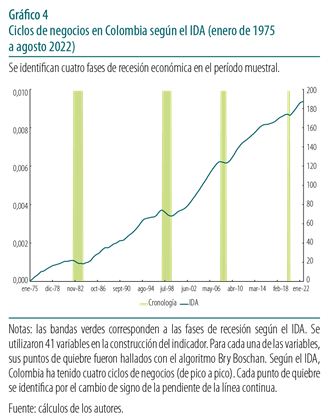

constituye, por tanto, una medida, adicional a la de la subsección 3.1, para determinar los periodos de expansión (zonas blancas) y recesión (zonas grises) que se presentan en el Diagrama 2 y así definir el ciclo de negocios. Para calcular el  de este ESPE se utilizaron 41 variables38 (véase el Cuadro A.2.1 del Anexo 2). Los resultados del Cuadro 5 y el Gráfico 4, sugieren que, entre enero de 1975 y agosto de 2022, se presentaron cuatro ciclos de negocios completos, con una duración promedio de 121 meses, medidos de pico a pico. El ciclo más largo se presentó entre junio de 1982 y diciembre de 1997, mientras que el más corto tuvo lugar entre octubre de 2019 y agosto de 2022. Las expansiones duraron, en promedio, 106 meses (8,8 años), mientras que las contracciones tuvieron una duración promedio de quince meses (1,2 años), lo cual sugiere una asimetría en esta dimensión de las fases, como tradicionalmente se ha sostenido en la literatura que aborda el ciclo según el enfoque clásico: las expansiones duran más que las recesiones.

de este ESPE se utilizaron 41 variables38 (véase el Cuadro A.2.1 del Anexo 2). Los resultados del Cuadro 5 y el Gráfico 4, sugieren que, entre enero de 1975 y agosto de 2022, se presentaron cuatro ciclos de negocios completos, con una duración promedio de 121 meses, medidos de pico a pico. El ciclo más largo se presentó entre junio de 1982 y diciembre de 1997, mientras que el más corto tuvo lugar entre octubre de 2019 y agosto de 2022. Las expansiones duraron, en promedio, 106 meses (8,8 años), mientras que las contracciones tuvieron una duración promedio de quince meses (1,2 años), lo cual sugiere una asimetría en esta dimensión de las fases, como tradicionalmente se ha sostenido en la literatura que aborda el ciclo según el enfoque clásico: las expansiones duran más que las recesiones.

La cronología que se deriva del IDA tiene una fase de recesión más que la que se obtiene aplicando el algoritmo Bry-Boschan al PIB trimestral, la cual habría ocurrido entre febrero de 2008 y marzo de 2009, en el contexto de la Gran Recesión y la crisis subprime en Estados Unidos. En general, las fases de recesión duran un poco más según este criterio y el de la sección 2, aplicado a series anuales (1,3 en ambos casos), que el del PIB de la subsección 3.1. (tres trimestres). Las expansiones, por su parte, duran mucho menos, en promedio, con el enfoque del IDA y de las series anuales de la sección 2 (8,8 y 11 años, respectivamente) que el caso del PIB (72 trimestres o 18 años).

Con frecuencia, los analistas económicos se apoyan solamente en el crecimiento del PIB para determinar si las economías están o no en recesión. Si el crecimiento es negativo durante dos trimestres consecutivos, comúnmente afirman que la economía entró “técnicamente” en recesión. Según este criterio se habrían identificado, no siempre en el mismo momento ni con la misma duración, tres de las cuatro recesiones que sugiere el IDA (véase el Gráfico 5). Se deja de identificar únicamente la recesión de 2008-2009 porque la caída del PIB solamente ocurrió un trimestre. Por la precisión con la que se pueden determinar los picos y valles al utilizar variables en frecuencia mensual y el número de indicadores utilizados - que va de la mano del criterio de difusión - es que la medición de este documento ESPE es más precisa que la del crecimiento negativo del PIB durante dos trimestres consecutivos. Hay dos razones adicionales a la precisión en las fechas para no apoyarse únicamente en un indicador. Primero, hay ocasiones en que, a pesar del crecimiento negativo del PIB, la contracción no es suficientemente difundida y no se refleja en otros indicadores. Algunos de estos pueden ser, por ejemplo, los del mercado laboral, que no están completamente acoplados con las variaciones del PIB y que son importantes para determinar la ocurrencia de una recesión. Análogamente, hay otras ocasiones en que a pesar de que la crisis tiene alta difusión, el crecimiento del PIB no llega a ser negativo. Segundo, puede haber recesiones profundas y con alta difusión pero en las que el crecimiento del PIB no es negativo por más de un trimestre. Este es el caso, por ejemplo, de la recesión del covid-19 en Estados Unidos. En suma, considerar varios indicadores económicos es importante para medir el grado de difusión de las fluctuaciones económicas y considerar diferentes características de las fluctuaciones (por ejemplo, su profundidad o severidad) puede ser útil para complementar las nociones de duración y finalmente determinar si en un momento la economía experimentó, o no, un periodo de recesión o expansión.

Finalmente, es importante señalar que las fases de recesión identificadas también coinciden con periodos de excesos de capacidad productiva, medidos con la brecha de producto (Gráfico 6).

3.3. Estimación de una cronología con incertidumbre39

Como hemos visto, la aplicación de la metodología Bry-Boschan estima una cronología del ciclo de negocios, pero no incorpora la incertidumbre alrededor de las fechas de ocurrencia de picos y valles. Sin embargo, es natural que las distintas metodologías tengan asociada alguna incertidumbre sobre las cronologías resultantes. Ejemplo claro de esto son las diferencias en las fechas de las fases de expansión y recesión resultantes de utilizar los enfoques de la sección 2 y de las subsecciones 3.1 y 3.2 de este ESPE. A continuación, se propone una metodología para estimar una cronología con intervalos de confianza; es decir, rangos de fechas probables para picos y valles.

Hacer inferencia sobre los puntos de quiebre del ciclo de los negocios es, sin embargo, algo problemático. Burns y Mitchell (1946) establecen que dichos puntos pueden ser identificados a partir de un conjunto de indicadores económicos que sean coincidentes con el estado de la economía. En términos prácticos, por medio del algoritmo Bry-Boschan se identifican fechas de picos y valles para cada uno de los indicadores coincidentes, de tal manera que se puedan obtener grupos de fechas alrededor de los picos y valles de la economía en su conjunto. De esta forma, se obtiene una secuencia de agrupaciones temporales de máximos y mínimos. La determinación final de la cronología del ciclo de los negocios puede realizarse tomando el promedio de las fechas en cada agrupación temporal o zona de máximos o mínimos que potencialmente representa un pico o un valle, respectivamente. En la práctica, este cálculo suele ser complejo y, por lo general, demanda la búsqueda de un consenso por parte de un grupo de expertos como, por ejemplo, el Business Cycle Dating Committee (2010) en Estados Unidos o el French Business Cycle Dating Committee en Francia.

El proceso anterior permite obtener una estimación puntual de las fechas del ciclo. Camacho et al. (2022) proponen una metodología para hacer inferencia (estimación de intervalos de confianza) sobre la secuencia de agrupaciones temporales de máximos y mínimos. La metodología propuesta parte del supuesto de que un par de agrupaciones, que correspondería a un grupo de máximos seguido de un grupo de mínimos, sigue una combinación bivariada de distribuciones gaussianas. Haciendo uso de modelos markovianos y estimación bayesiana, este procedimiento permite hacer una estimación puntual del ciclo de los negocios y la generación de intervalos de confianza de las fechas del ciclo para afirmar, con una probabilidad dada, que un pico (o un valle) se presentó en intervalo de meses o trimestres específico en lugar de afirmar que fue en una fecha (mes/trimestre) particular.

Martínez-Rivera y Hernández-Bejarano (2025) proponen un enfoque inferencial sobre la secuencia de agrupaciones temporales de máximos y mínimos. Este enfoque se basa en una comparación entre los puntos de quiebre encontrados para un par de indicadores. Dicha comparación es realizada por medio de un análisis de coincidencia a partir del análisis del perfil coincidente (APC), propuesto por Martínez-Rivera et al. (2016)40.

Este método se aplica al conjunto de 41 variables empleadas en la subsección 3.2 para construir el  con el fin de obtener una estimación de los intervalos de tiempo en los que probablemente tuvieron lugar las fases de recesión o expansión, las cuales compararemos con la cronología del

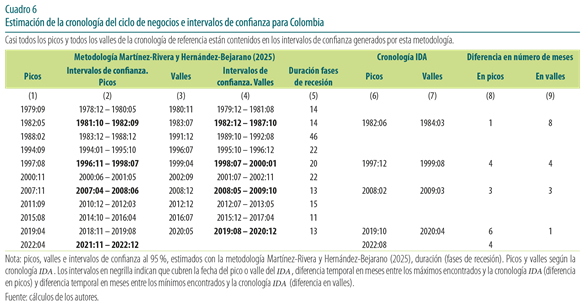

con el fin de obtener una estimación de los intervalos de tiempo en los que probablemente tuvieron lugar las fases de recesión o expansión, las cuales compararemos con la cronología del  . Las columnas (1) a (5) del Cuadro 6 presentan los resultados, los cuales incluyen la estimación puntual de la fecha de picos y valles, la estimación de intervalos al 95% de confianza y la duración de las fases de recesión (cantidad de meses entre puntos de quiebre). Las columnas (2) y (4) contienen los intervalos de confianza en lo que una probabilidad del 95% se presentó el punto de quiebre; en negrilla aparecen los intervalos que incluyen la fecha de la fase respectiva según el

. Las columnas (1) a (5) del Cuadro 6 presentan los resultados, los cuales incluyen la estimación puntual de la fecha de picos y valles, la estimación de intervalos al 95% de confianza y la duración de las fases de recesión (cantidad de meses entre puntos de quiebre). Las columnas (2) y (4) contienen los intervalos de confianza en lo que una probabilidad del 95% se presentó el punto de quiebre; en negrilla aparecen los intervalos que incluyen la fecha de la fase respectiva según el  . Las columnas (6) y (7) incluyen las fechas de los picos y valles del ciclo del

. Las columnas (6) y (7) incluyen las fechas de los picos y valles del ciclo del  , en tanto que en las columnas (8) y (9) se muestran las diferencias temporales en meses entre las estimaciones puntuales de los picos y valles, según Martínez-Rivera y Hernández-Bejarano (2025) (columnas (1) y (3)), y de los picos y valles, según el ciclo del

, en tanto que en las columnas (8) y (9) se muestran las diferencias temporales en meses entre las estimaciones puntuales de los picos y valles, según Martínez-Rivera y Hernández-Bejarano (2025) (columnas (1) y (3)), y de los picos y valles, según el ciclo del  (columnas (6) y (7)), respectivamente.

(columnas (6) y (7)), respectivamente.

De estos resultados se observa que, aunque la metodología Martínez-Rivera y Hernández-Bejarano (2025) estima fechas adicionales a las establecidas por el ciclo del  , prácticamente todas las fechas de la cronología derivada del

, prácticamente todas las fechas de la cronología derivada del  coinciden o forman parte de las fechas estimadas con dicha metodología. Además, las diferencias entre las fechas no superan los cuatro meses en su mayoría; en estos casos, los intervalos de confianza incluyen las fechas establecidas por el ciclo del

coinciden o forman parte de las fechas estimadas con dicha metodología. Además, las diferencias entre las fechas no superan los cuatro meses en su mayoría; en estos casos, los intervalos de confianza incluyen las fechas establecidas por el ciclo del  . Hay dos casos con diferencias algo mayores: seis y ocho meses. Este último caso corresponde a la diferencia entre las fechas del primer valle, aunque el intervalo de confianza contiene la fecha de ese punto de quiebre correspondiente al

. Hay dos casos con diferencias algo mayores: seis y ocho meses. Este último caso corresponde a la diferencia entre las fechas del primer valle, aunque el intervalo de confianza contiene la fecha de ese punto de quiebre correspondiente al  ; en el primer caso, con una diferencia de seis meses entre picos, el intervalo de confianza no incluye la fecha del punto de giro asociado con el

; en el primer caso, con una diferencia de seis meses entre picos, el intervalo de confianza no incluye la fecha del punto de giro asociado con el  .

.

La conclusión es que esta técnica da soporte a la cronología derivada del  , toda vez que, con una excepción, la fecha de inicio o final de la recesión marcada por el

, toda vez que, con una excepción, la fecha de inicio o final de la recesión marcada por el  está dentro del intervalo de confianza. Dicha excepción corresponde, como acabamos de ver, al pico de la última fase de recesión que, según el

está dentro del intervalo de confianza. Dicha excepción corresponde, como acabamos de ver, al pico de la última fase de recesión que, según el  , fue en octubre de 2019, mientras que según la metodología Martínez-Rivera y Hernández-Bejarano (2025), se presentó en algún momento entre noviembre de 2018 y agosto de 2019. Recordemos, además, que, aunque la cronología de la sección 2 sugiere fases de recesión en fechas muy cercanas a las de las dos técnicas anteriores (en 1983, 1998-1999 y 2020), deja de identificar la fase de 2008-2009.

, fue en octubre de 2019, mientras que según la metodología Martínez-Rivera y Hernández-Bejarano (2025), se presentó en algún momento entre noviembre de 2018 y agosto de 2019. Recordemos, además, que, aunque la cronología de la sección 2 sugiere fases de recesión en fechas muy cercanas a las de las dos técnicas anteriores (en 1983, 1998-1999 y 2020), deja de identificar la fase de 2008-2009.

Debido a la dificultad para obtener una cronología única derivada de los diferentes métodos, seguimos la heurística del Diagrama 1. Por tanto, apoyados en el amplio número de variables y la frecuencia de los datos, la cronología de la subsección 3.2, basada en el  (véase el Cuadro 5 y el Gráfico 4), se constituirá en la cronología de referencia de este ESPE. Según dicha cronología, entonces, entre 1975 y 2022 hubo cuatro fases de recesión, la última de la cuales, usualmente vinculada con la pandemia del covid 19, comenzó en octubre de 2019, varios meses antes de decretar la emergencia sanitaria, en marzo de 2020. A continuación, analizamos las fases sugeridas por el enfoque de los ciclos de crecimiento para establecer semejanzas y diferencias con el ciclo de referencia, pero la subsección 3.5 presenta algunas características cuantitativas de este último.

(véase el Cuadro 5 y el Gráfico 4), se constituirá en la cronología de referencia de este ESPE. Según dicha cronología, entonces, entre 1975 y 2022 hubo cuatro fases de recesión, la última de la cuales, usualmente vinculada con la pandemia del covid 19, comenzó en octubre de 2019, varios meses antes de decretar la emergencia sanitaria, en marzo de 2020. A continuación, analizamos las fases sugeridas por el enfoque de los ciclos de crecimiento para establecer semejanzas y diferencias con el ciclo de referencia, pero la subsección 3.5 presenta algunas características cuantitativas de este último.